Quirónsalud

Blog del Sº de Cirugía Oral y Maxilofacial & Unidad de Odontología y Periodoncia Hospitalaria. Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo

- 20244jun

Los cirujanos no debemos reducirnos a ser la “FP” de la medicina

(Nota sobre la FP: saben hacer las cosas, son personas prácticas, dinámicas, que resuelven las situaciones). Y, no, no debemos ser solo eso. Pero llegaré a eso tras un par de párrafos introductorios:

Hace unas semanas, mis compañeros del Hospital La Paz y yo impartimos la edición 25 de nuestro curso de microcirugía y colgajos microvasculares en rata. Se trata de un curso intensivo, de una semana de duración, para iniciar a los residentes y especialistas de cirugía en los entresijos de la microcirugía vascular (hacer anastomosis -empalmes- vasculares en vasos de muy pequeño calibre, para lo cual hace falta un microscopio quirúrgico, el pulso templado, calma y unas nociones que damos nosotros). Son técnicas muy importantes para nosotros, porque son la base de la cirugía reconstructiva, en la que tejidos de otra parte del cuerpo son trasplantados al área del defecto quirúrgico, y deben mantener tanto su irrigación arterial como su drenaje venoso. Es fantástico ver cómo, en solo una semana, los alumnos pasan de no saber usar el microscopio quirúrgico a poder hacer cirugías muy elaboradas. Por desgracia, siguen haciendo falta animales de experimentación para estas técnicas, porque aún no se han logrado materiales no vivos que respondan como un tejido vivo, y permitan una simulación quirúrgica de alto nivel, apta para luego dar el salto a trabajar en humanos con seguridad. Pero no es eso lo que quería traer aquí. Es otra cosa:

Hace unas semanas, mis compañeros del Hospital La Paz y yo impartimos la edición 25 de nuestro curso de microcirugía y colgajos microvasculares en rata. Se trata de un curso intensivo, de una semana de duración, para iniciar a los residentes y especialistas de cirugía en los entresijos de la microcirugía vascular (hacer anastomosis -empalmes- vasculares en vasos de muy pequeño calibre, para lo cual hace falta un microscopio quirúrgico, el pulso templado, calma y unas nociones que damos nosotros). Son técnicas muy importantes para nosotros, porque son la base de la cirugía reconstructiva, en la que tejidos de otra parte del cuerpo son trasplantados al área del defecto quirúrgico, y deben mantener tanto su irrigación arterial como su drenaje venoso. Es fantástico ver cómo, en solo una semana, los alumnos pasan de no saber usar el microscopio quirúrgico a poder hacer cirugías muy elaboradas. Por desgracia, siguen haciendo falta animales de experimentación para estas técnicas, porque aún no se han logrado materiales no vivos que respondan como un tejido vivo, y permitan una simulación quirúrgica de alto nivel, apta para luego dar el salto a trabajar en humanos con seguridad. Pero no es eso lo que quería traer aquí. Es otra cosa:Resulta que además de las prácticas, que suponen el 90% del curso, también impartimos unos seminarios sobre aspectos más teóricos de la cirugía reconstructiva. Uno de ellos trata sobre la fisiología de las anastomosis vasculares, y más específicamente, sobre los fármacos que evitar la trombosis de esos minúsculos vasos que empalmamos. A partir de ahí, se decide qué medicación debe protocolizarse para evitar el fracaso de nuestros injertos de cirugía reconstructiva.

Pues bien, resulta que no hay un protocolo único y válido de fármacos para evitar las trombosis. Ni dos ni tres. De hecho, lo que parece evidente es que lo más importante es una técnica impecable, y que ningún protocolo farmacológico va a suplir un fallo técnico.

Eso no significa que no hay que dar medicaciones. Significa que cada paciente, en función de sus características personales (edad, patologías asociadas, localización del defecto, historia personal de otras enfermedades en el pasado), va a necesitar una medicación u otra, a diferentes dosis.

Pero, claro, eso no está protocolizado. No puede estarlo. Son demasiadas variables. Necesita el juicio clínico, médico. Y aquí retomo el título de este texto: después del curso del que hablaba al principio, damos al alumno una encuesta para que evalúe nuestras clases y seminarios. Pues bien, para este seminario hubo una diferencia radical de opiniones: para unos, fue la peor clase de todo el curso…. Para algunos otros, la mejor.

Asumiendo que quizá no soy el mejor profesor del mundo (aunque no tuve quejas por otras clases que impartí en el mismo curso), creo que en parte la explicación puede deberse a que cada cirujano tiene un concepto diferente sobre su tarea: quizá algunos cirujanos creen que deben centrarse en la parte manual de la profesión: la técnica quirúrgica. Para lo demás, unos buenos protocolos que indiquen qué hacer y cuándo hacer serán lo necesario para un buen tratamiento del paciente. Sin embargo, yo le dediqué una buena parte de mi seminario a explicar los conceptos modernos de la fisiología de las plaquetas y de la coagulación sanguínea. Apenas dediqué unos escasos minutos al final, para contar los diferentes protocolos farmacológicos. Y probablemente, para esos cirujanos tanta fisiología pudo resultar "cosa muy teórico". Son los "médicos de Formación profesional". Y seguramente esos cirujanos son los que me pusieron mala nota. Nunca lo sabré, las encuestas eran anónimas.

Otros alumnos del curso me pusieron buena nota en esa clase. Creo que apreciaron que, en nuestra profesión como cirujanos, debemos ser unos excelentes médicos de Formación profesional, que sepamos "hacer" cosas. Pero, además, necesitamos "saber" cosas, que vayan más allá de la técnica. Aunque no las veamos ni con microscopio, tenemos que saber qué hacen las plaquetas. Y cuanto más sepamos, mejor.

Las cosas nunca son blancas o negras, pero creo que los cirujanos, de un modo implícito o explícito, diferenciamos cuándo debemos "saber", y cuando debemos "hacer". Como en una receta culinaria, lo importante no son los ingredientes, sino las proporciones. Cada cirujano tiene su receta, y por eso la cirugía tiene tanta parte de "arte" como de "ciencia".

1 comentario - 202328sep

Oppenheimer y sus amigos científicos, la recompensa al esfuerzo y la mejora en las técnicas quirúrgicas

Nuestros padres nos lo han dicho siempre: todas las cosas en la vida cuestan trabajo. No hay nada gratis. Si uno quiere algún beneficio, primero se tiene que esforzar. Pasa mucho en medicina. Para perder kilos hace falta hacer régimen; para estar guapo hay que pasar por los médicos estéticos; para lucir unos buenos músculos, uno tiene que machacarse en el gimnasio (ahí hablo de oídas). Cuando uno tiene una enfermedad, sobre todo si es de cierta gravedad, puede requerir una intervención quirúrgica o algún tratamiento que temporalmente puede debilitar al cuerpo. Con las adicciones pasa lo mismo: el proceso de superarlas es difícil y siempre lleva consigo sufrimiento. Muchas veces nuestra búsqueda de la salud, de la belleza, o directamente, de la perfección, requiere aceptar que vamos a pasar por un proceso durante el cual vamos a estar peor temporalmente, para finalmente estar mejor. Curados, si teníamos un proceso tumoral, más sanos si dejamos de fumar, más guapos, si se trata de una cirugía estética, o incluso más sanos y más guapos, si perdemos peso y nos ponemos en forma.

Todos queremos estar más sanos, más guapos, más ágiles, sentirnos más joven. Lo que no nos gusta es hacer el esfuerzo adicional que supone. Y aquí es donde entra Oppenheimer.

Bueno, habría podido poner a otro de los muchos científicos que contribuyeron al descubrimiento de la mecánica cuántica, esas leyes intuitivamente absurdas que rigen el comportamiento de los átomos y de las partículas que los componen. Esos comportamientos raros, como que la luz pueda ser a la vez una onda que se propaga en el vacío a 300.000 km/s, y al mismo tiempo, ser una partícula sólida; o que el estado de salud del gato de Schrodinger sólo se decida cuando alguien abre su jaula (la del gato, digo). En fin, no soy un experto en el tema, pero para las dudas, además de Google ahora contamos con el chat GPT, que puede explicar muy bien todos estos conceptos en cuanto se lo pregunten, con el nivel de profundidad que desee. Pregunte usted y verá.

Una de esas leyes es el efecto túnel. Oppenheimer fue uno de los que propuso su existencia. De hecho, le pregunté al chat GPT y esto es lo que me dijo:

"Claro, puedo explicarte el efecto túnel de manera sencilla:

El efecto túnel es un fenómeno en la mecánica cuántica que ocurre cuando una partícula, como un electrón, "atraviesa" una barrera que clásicamente sería impenetrable.

Imagina una pelota que se aproxima a una colina muy alta. En la física clásica, necesitaría suficiente energía para superar la colina y llegar al otro lado. Pero en la mecánica cuántica, la pelota tiene una pequeña probabilidad de "tunelar" a través de la colina, incluso si no tiene la energía suficiente para superarla.

Este fenómeno se debe a las propiedades ondulatorias de las partículas cuánticas, y es fundamental en dispositivos electrónicos, como los microchips, donde los electrones pueden tunelar a través de barreras a escalas microscópicas, permitiendo el funcionamiento de estos dispositivos. En resumen, el efecto túnel desafía nuestra intuición clásica sobre barreras físicas y es un pilar de la mecánica cuántica".

Qué bonito sería tener un efecto túnel en la salud. La pelota del ejemplo seríamos cualquiera de nosotros, que queremos llegar al siguiente valle, donde está la salud, sin tener que subir por la colina.

Por desgracia la mecánica cuántica no se aplica a los objetos macroscópicos. No nos queda otra solución más que subir la colina: pasar por la consulta del médico, sufrir pruebas diagnósticas, pasar por un quirófano, recibir tratamientos médicos… son todo colinas, algunas más altas, otras más bajas, por las que tenemos que pasar.

¿No hay otra solución, estamos condenados a sufrir para mejorar? ¿Como dice el lema americano: "No pain, no gain"? ¿No hay atajos?

La evolución de la cirugía es, en este sentido, la búsqueda incesante de colinas menos empinadas, incluso de túneles en las montañas. El refinamiento de las técnicas permite hacer posible lo que antes era imposible, y fácil lo que antes era tremendamente difícil. Un ejemplo: la cirugía ortognática, la que se utiliza para resolver las discrepancias de tamaño y posición entre los maxilares, que provocan alteraciones masticatorias, respiratorias y alteran la armonía facial. Cuando yo era residente, era una cirugía de 7 horas de duración, que requería estancia en UCI, transfusiones, sonda nasogástrica, una semana de estancia hospitalaria y un mes de boca cerrada con alambres, con analgésicos a altas dosis, muchas veces, derivados de la morfina. Eso es, a todas luces, una cordillera de la categoría de los Pirineos. Actualmente hacemos la cirugía en 3-4 horas, el paciente va directamente a la planta de hospitalización normal, sin sonda nasogástrica, y en 1-3 días está en su casa, con la boca abierta, medicado con analgésicos convencionales y sin que haya sido necesaria ninguna transfusión de sangre. Así que la hemos convertido en los montes de Toledo.

¿Significa eso que el camino es llano? Pues no, sigue habiendo colinas, y a veces surge algún accidente imprevisto y hay que tomar otra ruta. Cada uno de los implicados en la relación médico-paciente (básicamente, el médico y el paciente), tienen un papel: el médico debe transmitir al paciente, con sinceridad, y sin ligereza ni dramatismos, el tipo de terreno por el que va a transitar. La tarea del paciente es no olvidar que, grande o pequeña, siempre hay una colina. Puede estar sólo en el postoperatorio inmediato, o puede ser una pequeña cordillera, con subidas y bajadas, que dure meses.

¿Y algo más? Pues sí, la colaboración de la familia y de todo el equipo de profesionales (médicos, enfermería, auxiliares, celadores, administrativos) es crucial para subir las cuestas.

Oppenheimer se basó en la mecánica cuántica para fabricar la bomba atómica; nosotros más bien preferimos inspirarnos en aquella para propósitos más benignos (desconfíe si le dicen que tal médico es la bomba…).

0 comentarios - 202213ene

Del esquí y sus derivadas médicas

Desde luego que lo fácil en este post sería relatar cómo las ciencias de la traumatología y la fisioterapia se benefician de la experiencia acumulada tras años y años de trompazos en las pistas. Hay que agradecer en particular a miles de esquiadores anónimos su contribución a los conocimientos sobre la fisiopatología de la rodilla. Tampoco este post va a estar dedicado a la evolución de la vestimenta y los accesorios, aunque es muy reseñable que hasta hace menos de 20 años, era una ocurrencia exótica ver esquiadores con casco, y ahora llevar casco es la norma. Sí, jóvenes lectores: hace unos años, las mismas personas que ahora hiperprotegemos a nuestros pequeños, llevamos unas vidas ordenadas y previsibles y recomendamos en las instrucciones de funcionamiento del microondas no meter al gato dentro tras su baño semanal, esas mismas personas, digo, bajábamos por pendientes de hasta el 50% de desnivel, entre árboles, piedras, y otros esquiadores, con un gorrito de lana para proteger la cabeza (eso, los días de mucho frío).

Lo que quería traer en este post es algo diferente. Son las similitudes sutiles entre la práctica del esquí y la práctica de la medicina y la cirugía. El esquí es uno de los deportes más absorbentes que existen. Cuando uno esquía, se pasa un día entero concentrado en la pista, los movimientos del resto de esquiadores, las irregularidades de la nieve, las colas en los remontes, el viento y el frío, la presión de las botas, la hora de cierre de la estación. Cuando digo concentrado, me refiero a una intensa concentración que hace desaparecer en la mente lo que ocurra en el resto del mundo. Y si uno sube a esquiar una semana entera (la situación ideal, en mi opinión, para un madrileño), esa burbuja de concentración sube casi a niveles tibetanos, si se me permite la analogía facilona. Esa combinación de los momentos perfectos de la nieve combinados con las dificultades cuando la climatología no acompaña, o la nieve está muy blanda o sembrada de placas de hielo, dan a la experiencia del esquí una riqueza inigualable. Porque, además, no lo olvidemos, el esquí de aficionado consiste exclusivamente en tirarse por una pendiente y luego volverse a tirar. Es, ni más ni menos, la versión elaborada del tobogán, con lo maravilla que es esa actividad para los niños pequeños.

Y en la medicina quizá haya algo de eso. Para mí, la concentración que exige la práctica de la medicina tiene un cierto parecido con la del esquí. Durante los años de aprendizaje, en la facultad, pero sobre todo en la residencia, la medicina llena todo el espacio vital. La intensidad de los momentos buenos y de los momentos malos es tanta, que deja poco espacio para el resto de la vida. Y ese arrinconamiento de la vida "de verdad" a veces pasa factura en las relaciones familiares, sociales y sobre todo de pareja, más si la pareja no pertenece al gremio sanitario. En la residencia estamos como en las primeras semanas de aprendizaje del esquí, en las que literalmente la única preocupación es conseguir guiar el esquí y evitar los porrazos. Ayuda mucho un buen profesor. Con el paso del tiempo y el aumento de los conocimientos y de las habilidades médicas, poco a poco la vida de verdad se abre paso de nuevo: ya podemos irnos de vacaciones sin traernos en la cabeza toda la planta de ingresados, e incluso años después nos podemos ir a cenar con amigos sin darles la tabarra con los asuntos médicos. Cuando ya uno gana confianza con el esquí no necesita tanta concentración tampoco. Puede dejar los esquís en el guardaesquís y charlar en la cena de cualquier cosa que no sean los derrapes, los arrastres o las palas (el nombre fino de las cuestas abajo).

Así que, emulando al gran Jesulín de Ubrique (aquel que metía a los toros en cualquier analogía), también es esquí tiene sus parecidos con la medicina. A lo mejor es que todas las actividades humanas se parecen en lo básico, sobre todo si involucran pasión y entrega.

La semana pasada estuve esquiando, como algún lector habrá astutamente sospechado. El tercer día de esquí salió malísimo, así que decidimos dedicar el día a otras actividades. En esos días es cuando uno descubre que el esquí es maravilloso, hasta el punto en que sólo hay una cosa en el mundo mejor que esquiar, y es… no esquiar. Y en esto es en lo que definitivamente más se parece el esquí a la medicina.

0 comentarios - 20212feb

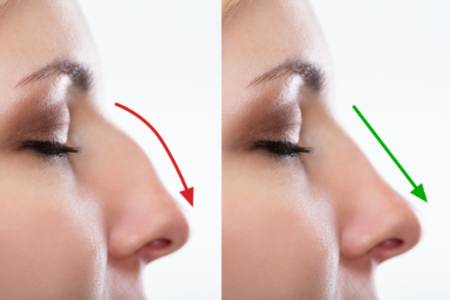

Qué esperar tras una cirugía de rinoplastia

Dr. Javier Arias Gallo

Después de una intervención quirúrgica es importante dar al paciente instrucciones sobre qué hacer y qué no hacer, para que el postoperatorio sea lo más liviano posible. Por mi parte, y esto lo digo como autocrítica, aunque le doy mucha importancia a las instrucciones, puede que se me quede en el tintero (cielos, que expresión más anticuada, aunque siempre se puede considerar que el tintero es el bote de tinta de la impresora), digo que se me queda a veces en el tintero contar al paciente qué puede esperar después de la intervención. Qué es normal, qué no lo es, y ante qué signos tiene que consultar con nosotros anticipadamente. Por cierto, que despachar al paciente con un "ante cualquier incidencia en el curso clínico, acuda a la consulta" como última frase del informe de alta, es poco informativo. Es, digamos, bastante perogrullesco.

Así que, sin más dilación, vamos a empezar. El paciente ha sido intervenido de una rinoplastia. La rinoplastia lleva a cabo generalmente en régimen de hospital de día. Cuando se combina con el tratamiento del tabique nasal y los cornetes, que alargan el tiempo quirúrgico, muchas veces preferimos que el paciente pase la primera noche en el hospital, aunque no es estrictamente imprescindible.De un modo u otro, el paciente es dado de alta. Los requisitos para ello son ausencia de sangrado activo, buen estado general, tensión arterial dentro de la normalidad, que el paciente haya probado líquidos y no los haya vomitado, y que haya orinado sin problemas. Todo eso es tarea del equipo médico y de enfermería, así que no especificaremos más.

El paciente sale por la puerta del hospital con una escayola en la nariz y con una gasa sobre el labio superior. La llamamos bigotera porque se pone sobre el labio superior, haciendo de bigote. Sirve para limitar la inflamación del labio superior y para recoger la sangre que pudiera salir, en escasa cantidad, en todo caso, por los orificios nasales. Raramente pongo taponamiento nasal, así que mis pacientes se ahorran esta enorme incomodidad, que realmente solía ser lo peor del postoperatorio de la cirugía nasal en el pasado.

Es muy recomendable que el paciente se vaya a su casa acompañado por un familiar o por un amigo. Sobre todo, por el apoyo moral que la compañía brinda en esos momentos. Una vez que el paciente sale de la habitación, el trayecto hasta su casa debe hacerse en coche particular o en un taxi. Ahí el amigo o familiar juega un papel fundamental (no para pagar el taxi, me refiero para conducir el coche). No recomendamos en ese momento grandes caminatas ni uso de transporte público, por el ajetreo inherente a esos medios de transporte, y porque puede haber un pequeño sangrado (más sobre eso luego), cosa que no es muy recomendable exhibir en presencia de desconocidos (gente por lo general quisquillosa y poco comprensiva con ese tipo de cosas, sobre todo cuando implican a su propia camisa). Cuando el paciente sale de alta los párpados no suelen estar hinchados (más sobre eso luego también), pero algún paciente ocasional raramente puede parecer ya un émulo de Rocky Balboa en plena faena (Jesús, qué mayor soy; como dicen los memes, a quien entienda esta referencia le vacunan antes del verano…). En fin, no vamos a abundar más en el tema del trayecto, que no da para más.

En los primeros dos días del postoperatorio se va a producir la máxima inflamación. O sea, la inflamación, poca o mucha, suele llegar a su máximo a las 48 horas. A partir de entonces, irá en descenso. La inflamación y su amigo el hematoma. Bueno, realmente suele ser una equimosis, pero comúnmente la llamamos hematoma porque equimosis, aunque es un término más exacto, es también más técnico y en general, incomprensible. Es como llamar pierna a toda la extremidad inferior: la pierna, médicamente, es lo que queda debajo de la rodilla. Pero no nos vamos a poner estupendos y también lo llamamos moratón sin que se nos caigan los anillos.

Inflamación y hematoma, como digo, tienen una intensidad variable. El refinamiento de la cirugía, el uso de bisturí piezoeléctrico (ultrasónico) para cortar los huesos y la eliminación de los taponamientos nasales son algunos de los factores que reducen la inflamación en el postoperatorio. En todo caso, algo de inflamación va a haber. Para minimizarla, el paciente debe estar en "reposo relativo". O sea, tranquilo, sin hacer esfuerzos ni agacharse. El postoperatorio con su cese de actividad inherente no debe ser motivo para ensayar esos cambios de disposición de mobiliario que tanto hemos deseado y nunca llevado a cabo por falta de tiempo. Ni es el momento de investigar el (por otro lado, apasionante) mundo que se esconde debajo de aquel sofá bajo el que raramente barremos. Lo mejor para minimizar la inflamación es dedicar las primeras 48 horas a ponerse hielo en los párpados y en el labio superior. A ratitos, claro. Tras la cirugía es normal tener más sueño del habitual. Las siestas están permitidas, pero con la cabeza más elevada que el corazón. Esto se consigue a base de almohadones, generalmente. Hay que dormir como en las películas, o por lo menos como en algunas películas. Esas en las que la protagonista se levanta sin un pelo fuera de su sitio. Seguro que saben a qué me refiero. Siestas y sueño nocturno, con la cabeza levantada. Es de especial ayuda, para evitar apoyar la nariz en la almohada, añadir una almohada de viaje, de las que rodea el cuello. Permite pequeños giros de la cabeza, pero no ponerse boca abajo.

Aún así, algo de inflamación va a haber. En los párpados, en la frente y en el labio superior, sobre todo. A veces con algo de moratón en la piel, que puede llegar al borde rojo del labio superior, o a la mucosa interior del labio. Con los días, el moratón suele migrar hacia abajo, hacia el borde inferior de la mandíbula… incluso un poco al cuello. Es normal, que no cunda el pánico. Cada vez es más frecuente que el paciente nos cuente que no se ha inflamado nada de nada. Pero no pasa nada si se inflama. Incluso si le cuesta un poquito abrir los párpados.

El sangrado nasal es poco frecuente. Si hay mucha cirugía de cornetes puede haber algo más. En general, poca cosa. La bigotera, que recoge la sangre de los orificios nasales, puede quitarse si sigue limpia al llegar a casa desde el hospital. En todo caso, si se acumula algo de sangre en los senos paranasales, a veces cambios en la posición de la cabeza hacen que la sangre acumulada salga, por los orificios nasales, o hacia la garganta. Suele ser sangre oscura, en escasa cantidad. Si hay algo de sangre con un rojo más vivo, puede merecer la pena comprimir el labio superior durante unos minutos (5-10-60…). El sangrado va a ceder sin hacer nada más. Es excepcional que una cirugía nasal normal provoque un sangrado que requiera acudir al médico.

La congestión nasal es muy frecuente. Sobre todo, cuando operamos el tabique y los cornetes. Al empezar la cirugía solemos poner un espray (el autocorrector no me deja poner spray así como así) con medicación descongestionante, que dura unas horas. El paciente se despierta respirando mejor que nunca. En parte por la cirugía, y en parte por el espray. Conforme pasan las horas, el efecto del descongestionante desaparece y la inflamación del interior de la nariz aumenta. La sensación es la de estar acatarrado. Con menos olfato (cielos, que no cunda el pánico). Como las lágrimas terminan en la nariz, esa congestión también produce algo de lagrimeo por retención. Pasa en unos días. La sensación es peor por la noche, por estar tumbado. Puede cambiar de una fosa nasal a la otra, o ser de ambos lados a la vez. No hay que poner más descongestionante. No hay que sonarse la nariz tapando uno de los orificios nasales. Se puede lavar el interior de la nariz 5 ml de suero fisiológico (¡no con agua del grifo!), y espirar fuerte sobre el lavabo. Lo mejor es consolarse pensando que hace años se ponían taponamientos nasales y eso era peor. Mucho peor.

Algún síntoma más, que a veces pasamos por alto, porque sabemos que es transitorio, es por ejemplo el acorchamiento de los dientes anteriores del maxilar superior. Es más frecuente cuando operamos el tabique nasal. Puede doler algo la cabeza, puede doler un poco todo el cuerpo, puede uno tener sensación de fiebre (y puede subir uno o dos grados la temperatura). Todo eso es normal.

He dejado para el final algo que puede ser obvio, y que por algún motivo es una cantinela muy repetida en la cirugía de la nariz: "es que duele mucho cuando te rompen los huesos". Lo cierto es que las molestias de la cirugía de la nariz son más en relación con la congestión nasal que con el dolor. Con analgésicos antiinflamatorios normales y corrientes el paciente pasa un postoperatorio muy aceptable. Se puede leer y concentrarse en la lectura, o estudiar sin merma en la capacidad de concentración. En todo caso, yo siempre recomiendo poner al ralentí el cerebro las primeras 48 horas.

La primera revisión en la consulta suele ser a los 7-9 días, para retirar la escayola y los puntos. Para entonces la mayoría de los síntomas han desaparecido o al menos mejorado mucho.

En resumen, tras la cirugía de la nariz hay inflamación alrededor de la nariz que aumenta durante los primeros dos días. Puede caer algo de sangre por los orificios nasales o por la garganta. La congestión nasal también es muy frecuente, con lagrimeo incorporado. Duele poco. A la semana quitamos los puntos y la escayola. Al menos se me tendrá que reconocer el mérito de decir lo mismo en cuatro líneas finales y en todo un post de más de 1600 palabras.

Las enfermedades de la cara y al cuello son extraordinariamente importantes por afectar a zonas del cuerpo críticas en el día a día de todo ser humano. Comer, masticar, respirar sin dificultad, dormir y descansar, e incluso sonreír son actividades que damos por supuestas pero que pueden verse afectadas gravemente tras traumatismos, tumores, infecciones o por enfermedades congénitas. El cirujano maxilofacial es el especialista central en estas enfermedades. Tanto el punto de vista médico, como el quirúrgico, como la repercusión social y personal de la patología de la cabeza y cuello son importantes para atender y cuidar apropiadamente a nuestros pacientes. Sin olvidar, claro está, a los odontoestomatólogos, periodoncistas, ortodoncistas y odontopediatras con los que trabajamos en estas tareas. En este blog describimos situaciones clínicas, informamos sobre tratamientos, y reflexionamos sobre lo que significa ser médico y cirujano maxilofacial en estos tiempos de cambio y avance continuo. Todo el equipo del Servicio de Cirugía Maxilofacial estaremos encantados de atenderte.

2.024

2.024

2.023

2.023

2.022

2.022

2.021

2.021

2.020

2.020

2.019

2.019

2.018

2.018

2.017

2.017

2.016

2.016

- Sobre una cosa que dijo Felipe González

- Los cirujanos no debemos reducirnos a ser la “FP” de la medicina

- ¿Por qué los libros de Rinoplastia son siempre los más gordos? ¿Y qué tiene que ver el ajedrez con esto?

- Oppenheimer y sus amigos científicos, la recompensa al esfuerzo y la mejora en las técnicas quirúrgicas

- El post que no quería escribir, que me resistía a escribir…y que finalmente escribo

La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.

Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.

Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.

Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.