Quirónsalud

Blog del servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

- 202130ago

La fimosis es la anomalía congénita mas frecuente del pene

Si hablamos de fimosis, ¿sabes a lo que nos referimos?

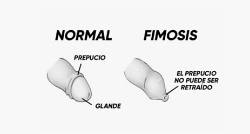

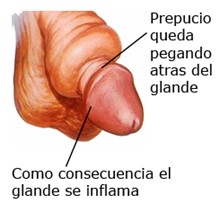

La fimosis es un problema que se da en los hombres, originado por la incapacidad de descubrir el glande, total o parcialmente, debido a la estrechez de la abertura de la piel del prepucio… o, lo que es lo mismo, imposibilidad de retraer el prepucio por detrás del glande.

Prepucio y glande dos palabras técnicas que, dichas tal y como se llaman, pueden dejar indiferente o sin saber de lo que estoy hablando a muchos de los que me están leyendo. Por ello, os lo muestro en una imagen.

Todos los recién nacidos tiene una fimosis fisiológica. Es decir, al nacer, el prepucio está como pegado o fusionado al glande. No se deja retraer, lo que no permite descubrir el glande. Con los meses, esta condición suele desaparecer, de tal manera que, al año, al 50% de los niños ya no les pasa, y a los 3 años el 90% ya no tienen este problema. Se estima que menos del 2% de los adolescentes de 17 años padecen fimosis.

Será, por tanto, en la pubertad cuando se debe de decidir si esta circunstancia no se ha resuelto, y/o permanece como tal. Si cuando, ni en flacidez peneana ni durante la erección, el glande puede ser descubierto, será cuando nos debamos enfrentar a un auténtico problema de salud: la fimosis.

Hay que tener en cuenta que, en cualquier momento de la vida, un proceso de fimosis deberá ser valorado como situación patológica si causa problemas, como la dificultad para orinar o para la erección.

¿La fimosis es única o existen tipos diferentes?

Existen tres formas diferentes de presentarse este estrechamiento prepucial: puntiforme, cicatricial y anular.

Es puntiforme cuando el estrechamiento del prepucio se sitúa únicamente en la parte del orificio, mientras que el resto mantiene un aspecto normal. Este tipo de fimosis puede dificultar la micción, porque llega a ocultar prácticamente todo el meato.

Cicatricial cuando la parte exterior de la piel del orificio del prepucio se endurece o engrosa, generalmente como consecuencia de episodios previos de infección (balanopostitis).

Es anular en aquellas otras formas y situaciones en las que no se permite la salida del glande y hay un fracaso en la retracción de la piel.

¿Cómo de frecuente se presenta este problema?

Ya nos hemos referido a la fimosis fisiológica del recién nacido que ocurre en todos ellos. Es por ello que, en este momento de la vida, no es preocupante. Es a los 3 años cuando se considera que fisiológicamente el prepucio puede haber alcanzado la laxitud suficiente como para que esta condición se normalice espontáneamente. Una retracción forzada en esta edad temprana puede causar un daño añadido, heridas, fisuras y una cicatrización patológica que puede agravar la fimosis. Solo interesa mantener una higiene normal, sin forzar la retracción del prepucio hasta que el niño crezca.

Hablaremos en otro post de las adherencias prepuciales de la infancia, ya que merecen una dedicación independiente, tanto por su identificación y diagnóstico, como por su tratamiento.

Será en la adolescencia cuando un asunto de fimosis es causa frecuente de consulta al urólogo. Un día, estos chicos se dan cuenta de que, mientras su pene está flácido, no presenta dificultad en la retracción del prepucio, pero que, en el momento de la erección, el prepucio forma anillos constrictivos que dificultan el descenso. Será al comienzo de las relaciones sexuales cuando sean conscientes de la molestia o de la problemática que presentan.

En ocasiones será en la edad adulta cuando les llame muchísimo la atención que un día tengan que consultar al urólogo porque han desarrollado una fimosis cuando nunca antes, nunca en su niñez ni en la juventud, habían tenido problemas de esta índole. No es infrecuente, incluso, que el adulto sano pueda sufrir en cualquier momento de su vida una fimosis patológica. El prepucio puede inflamarse y quedar más cerrado por procesos infeccioso-inflamatorios de balanitis y provocar fimosis. Es muy frecuente en pacientes diabéticos.

Y es fimosis patológica porque origina:

- Dificultad al orinar. Mucha dificultad en ocasiones. En la situación extrema, el anillo fimótico forma parte del glande y puede llegar a provocar una RAO (retención aguda de orina). Ante un paciente con STUI (síntomas del tracto urinario inferior), la exploración del pene y el prepucio es obligada para descartar esta circunstancia.

- Dificultades en las relaciones sexuales: provoca problemas durante la erección, la penetración e impide la colocación del preservativo, que conocemos es obligado usar para evitar el riesgo de infecciones de transmisión sexual (ITS) como el virus del papiloma humano (VPH).

- Origina una inadecuada higiene íntima en cuanto a la limpieza del esmegma (producto de secreción de las glándulas del pene), pudiendo favorecer la infección de la zona (balanitis). En situaciones extremas de falta de higiene, una fimosis con una balanitis puede favorecer el desarrollo de un cáncer de pene. De hecho, es menos frecuente en pacientes circuncidados.

¿Cómo se puede identificar?

Es sencillo. El propio paciente lo menciona como motivo de consulta. Tiene dificultad y/o dolor en la retracción prepucial, sobre todo en el momento de la erección y de la relación sexual. En otras ocasiones, es motivo de aumento de frecuencia, repetición o persistencia de infecciones (balanopostitis-secreción blanquecina en el surco balanoprepucial).

¿Puede confundirse con otro tipo de problema?

En ocasiones sí, con la parafimosis.

Se trata de una situación, digamos, de descuido ante la existencia de una fimosis. En una circunstancia fimótica el prepucio se retrae hacia atrás y allí, detrás del glande, queda atrapado. Se forma un rodete edematoso de la piel inmediata de debajo del glande que impide que ésta vuelva a su sitio. Esta situación mantenida produce daño vascular hasta provocar la necrosis del pene.

¿Cuándo se producen estos descuidos?

¿Cuándo se producen estos descuidos?- En muchas ocasiones de la vida cotidiana como:

- La habitual higiene íntima realizada por uno mismo.

- Cuando los padres intentan corregir esa fimosis o esas adherencias del niño pequeño.

- El cuidador o la auxiliar de Enfermería, en el momento de la higiene de un paciente geriátrico, esté institucionalizado o no.

- La enfermera, en el acto terapéutico de colocar una sonda vesical.

- Cualquier movimiento no adecuado ni completo de la piel de un prepucio fimótico. Se aconseja, por tanto, devolver siempre el prepucio a su sitio una vez realizada la higiene o la colocación de la sonda vesical.

El paciente acude con esta situación de parafimosis a la urgencia de un hospital, habitualmente con dolor. El urólogo intentará recolocar el prepucio en su sitio con una reducción manual. Es una maniobra muy difícil de realizar en ocasiones porque añade dolor. Muchas veces requiere realizar esta maniobra bajo anestesia local, o tomar la decisión de una intervención quirúrgica para solucionarla: cortar el anillo parafimótico, reduciendo así la parafimosis. No obstante, es conveniente completar esta maniobra con una circuncisión completa a posteriori, para eliminar los tejidos necróticos que el tiempo de sufrimiento vascular ha provocado, además de evitar así la repetición de episodios.

¿Qué tratamiento tiene la fimosis y cuánto suele durar el problema?

La fimosis fisiológica, común y normal en varones de menos de 10 años, no requiere de intervención. El prepucio no retráctil normalmente se vuelve retráctil durante la pubertad. Si la fimosis en niños mayores o adultos no está causando problemas agudos y graves, las medidas no quirúrgicas pueden ser eficaces.

¿El tratamiento no quirúrgico existe?

Sí, esta descrita la denominada dilatación prepucial. Se puede lograr de forma manual, con globos o con otras herramientas. La piel que está bajo tensión se expande por el crecimiento de células adicionales. Un aumento permanente de tamaño se produce por el estiramiento suave durante un período de tiempo. El tratamiento no es traumático ni destructivo. El estiramiento manual puede llevarse a cabo sin la ayuda de un médico.

El uso de cremas hechas a base de esteroides tópicos (betametasona, furoato de mometasona y cortisona) es eficaz en el tratamiento de la fimosis y puede proporcionar una alternativa a la circuncisión. Se teoriza que el esteroide trabaja reduciendo la respuesta inflamatoria e inmune del cuerpo, y adelgazando la piel. El tratamiento con corticoides tópicos indicados por Pediatría a partir de los 3 años durante 1-2-3 meses, y con la ayuda de retracciones suaves, puede llegar a solucionar la fimosis.

El tratamiento convencional de la fimosis es quirúrgico

Existen diferentes determinaciones a la hora de ejecutar, a la vez que están descritos varios tipos de intervención:

- Frenuloplastia o frenulectomía. Se trata de corregir el frenillo corto. Es una consulta muy frecuente al urólogo que los varones jóvenes no sepan si lo que les molesta en las relaciones sexuales es un problema de fimosis o de un frenillo corto. En muchas ocasiones consultan muy asustados tras una rotura espontánea, ante un sangrado muy llamativo durante el acto sexual. Se denomina frenulectomía o frenuloplastia a esa cirugía reparadora de la rotura y solucionadora de ese frenillo que tira en la erección, que impide la penetración y que duele.

- A veces se realiza un simple corte en una zona del prepucio que amplía su circunferencia. Se trata de una hendiduradorsal (superincisión) o ventral (subterincisión). Es una sola incisión a lo largo de la longitud superior o inferior del prepucio desde la punta hasta la corona, o desde la punta del frenillo hasta la base del glande, exponiendo el glande sin la eliminación de cualquier tejido o eliminando el frenillo en el proceso. La subterincisión suele ser completada con una frenuloplastia. Se debe conocer que las cirugías por hendiduras no son definitivas, raramente se realizan y son siempre acometidas en el ámbito de urgencias, casi siempre ante una parafimosis.

- Prepucioplastia. Se realiza una pequeña incisión a lo largo de la banda de constricción prepucial. Puede ser una alternativa a la circuncisión. Tiene la ventaja de ser mucho menos dolorosa, presenta menos tiempo de curación que la circuncisión y evita efectos cosméticos. Sin embargo, presenta riesgo de recidiva.

- Circuncisión. Es la cirugía que extirpa total o parcialmente el prepucio, quedando el glande permanentemente al descubierto. Es una intervención sencilla que se realiza con anestesia local. Como situación especial, debemos de recordar que hay procesos de circuncisión que se no se realizan por motivos médicos, si no que otras razones de índole religioso o cultural determinan la liberación del prepucio redundante, dejando el glande al descubierto. Por estas razones, se suele realizar en la infancia.

Dr. Josué Alonso Román

Médico Interno Residente. Servicio de Urología

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Dra. Carmen González Enguita

Jefa del Servicio de Urología

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospitales Públicos gestionados por Quirónsalud en Madrid

Bibliografía:

. EAU Guidelines Paediatric Urology. 2021

. Puig Solá C, García Algar O, Vall Combelles O: Circuncisión infantil: revisión de la evidencia. AnPediatr 2003;59(5) 448– 53.

. Broseta Rico E, Alba AB, Gasion JPB, Lujan Marco S, editores. Manual Urología Práctica. 4Ed. 2016. Elsevier.

. American Academy of Pediatrics. Guideline for Prents. Newborns: Care of the Uncircumcised Penis. (actualizado Abril 2003; acceso Noviembre 2006) En: http://www.cirp.org/library/normal/aap/

. Fimosis. Programa de Salud Infantil del Servicio Gallego de Salud. 2004

15 comentarios - 202130jun

He notado un bulto en la vagina...

No es infrecuente que la mujer adulta, casi siempre después de la menopausia, sufra problemas donde ella misma conoce como el suelo pélvico. Es relativamente frecuente la aparición de anormalidades/deformidades en el periné, la zona donde nos sentamos. Ellas refieren en la consulta como "algo tengo ahí" que me da la sensación de que "algo se ha caído" o que "algo asoma", incluso a veces acompañado de molestias, problemas miccionales, sexuales o en la defecación. Estos "bultos" en la región vaginal se denominan Prolapso de Órganos Pélvicos (POP).

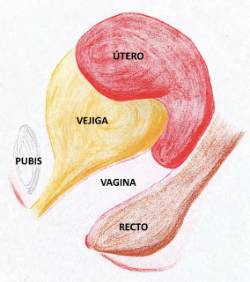

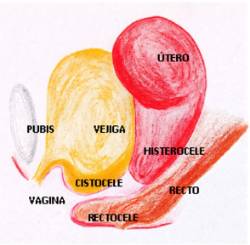

Un POP es cualquier descenso de un órgano pélvico (vejiga, útero, recto o asas intestinales) desde su localización hacia el exterior a través de la vagina. Puede manifestarse con diferente intensidad. El descenso puede ser mínimo, quedarse a mitad de camino, o intenso, haciendo que los órganos estén fuera completamente de la cavidad abdominal. Lo expresamos en diferentes grados. Habrá mujeres en las que sea apenas perceptible, en otras quizá se lo palpen, se lo toquen, o se lo vean con la ayuda de un espejo, y otras que observen, vean y noten un importante "bulto externo" que incluso precisa ser reducido e introducido para lograr que se produzca la micción (orinar) o la defecación (defecar).

Los principales factores de riesgo involucrados en la aparición de un POP son la edad, haber tenido múltiples partos (multíparas), la obesidad, ciertos trabajos físicos y/o la mala calidad de los tejidos del suelo pélvico. Las enfermedades del colágeno (genéticas/adquiridas) son muy relevantes en estos procesos. A veces ciertas cirugías o tratamientos en el abdomen inferior, o en el periné, pueden ser factores que influyen en la aparición de estos problemas.

Hay que dejar claro que no se trata de una enfermedad maligna y que la necesidad de estudio o tratamiento va a venir determinada por la importancia y la gravedad de los síntomas que el POP produzca. Y que el tipo de tratamiento va a depender de muchas circunstancias.

Los principales síntomas que este POP provoca, este "bulto" en el periné, son sensación de pesadez, disconfort o dolor a nivel de la vagina. Al estar la vagina ocupada puede producir molestias, a veces incapacitantes, con las relaciones sexuales. Y además puede afectar a la forma de orinar o defecar, produciendo existir momentos de obstrucción en cada una de las funciones (retención urinaria o estreñimiento), o pérdidas involuntarias (incontinencia) de orina o heces.

¿Qué hace en la consulta el urólogo ante esta patología?

Lo primero es realizar una completa historia clínica que nos permita conocer los antecedentes personales que puedan estar relacionados y los síntomas que produce el POP. De éstos cómo y en que intensidad afectan a la calidad de vida de la paciente, identificando posibles alteraciones funcionales de la forma de orinar, defecar o problemas con las relaciones sexuales.

Posteriormente, hay que explorar físicamente a la paciente, a poder ser con vejiga llena, es decir con ganas de orinar, para, de esta manera, visualizar y palpar qué órganos son los que están involucrados en el POP y como esta alterada su dinámica funcional. En este momento evaluamos también la "fortaleza" que tiene la musculatura del suelo pélvico.

Los huesos, los músculos, los ligamentos y las fascias de todo el periné configuran una estructura conformada como si fuese una "hamaca" que soporta y sujeta todos los órganos del abdomen y de la pelvis, evitando así que éstos salgan al exterior, que se prolapsen. Por causan diferentes que debiliten, deformen, destensen esa "hamaca", los órganos pueden prolapsarse (salirse), originando un problema morfológico, haciendo que la paciente se note un bulto, y que arrastra un problema de la función del órgano prolapsado.

Se pueden identificar prolapsos "puros" es decir que solo este desplazado un solo órgano, si bien es más frecuentemente la asociación de órganos que se prolapsen, dado que la debilidad del suelo pélvico, de esa "hamaca", es un problema global del suelo pélvico. Y lo más importante, casi siempre se acompañan de alteraciones en el funcionamiento de esos órganos, y por lo tanto, también existen asociaciones de varios síntomas.

Es importante la valoración de la paciente por un equipo multidisciplinar (varias especialidades médicas que abordan desde diferentes puntos de vista del problema), con el objetivo de abordar óptimamente toda la patología que el POP lleva asociado. De esta manera, valorando todos los aspectos, podemos ofrecer los mejores resultados con el fin de mejorar la calidad de vida, y lo más importante, solucionar los problemas o cambios en el funcionamiento que se puedan derivar de este tratamiento.

El equipo multidisciplinar de suelo pélvico esta formado por urólogos, ginecólogos, cirujanos generales/digestivos (coloproctólogos), rehabilitadores, fisioterapeutas y en ocasiones psiquiatras en razón de la patología predominante y el soporte necesario.

El área de conocimiento de la especialidad de Urología que se ocupa de esta patología recibe el nombre de Urología Funcional, Femenina y Urodinámica. Esta Unidad está capacitada y especializada para tratar este problema de forma global, no solo corrigiendo "bultos", sino reparando problemas en el funcionamiento que impactan en la persona y afectan a su calidad de vida.

¿Hay que tratar siempre el prolapso?

Una de las dudas mas frecuentes es si todos los POP deben ser intervenidos o se soluciona con otro tipo de tratamientos. No todos los POP requieren algún tratamiento. Sólo aquellos que provoquen síntomas, produzcan alteraciones en la calidad de vida de la paciente, o problemas en la micción o en la defecación deben ser sometidos a algún tipo de tratamiento. De mantenerse en el tiempo, si no se corrige el POP, puedan ocasionarle problemas, por lo que siempre se buscan las mejores recomendaciones, para cada tipo y para cada momento.

Los tratamientos son diversos y fundamentalmente quirúrgicos. Los tratamientos de rehabilitación son necesarios para patológicas iniciales y siempre que la paciente precise adquirir un conocimiento anatómico funcional de la patología que presente . En todos ellos es fundamental la valoración global de la patología por un equipo en el que haya siempre un urólogo especialista en suelo pélvico. El objetivo es corregir los defectos anatómicos identificados y la función perdida, mejorando la calidad de vida. Es preciso valorar cuidadosamente todas las opciones, de acuerdo con las expectativas trabajadas con la paciente y contando con sus preferencias.

* Imagen 1: Posición anatómica normal de los órganos del suelo pélvico (vejiga, útero, recto).

* Imagen 2: POP: Cistocele o prolapso de la vejiga; Histerocele o prolapso del útero; Rectocele o prolapso del recto

Unidad de Urologia Funcional, Femenina Urodinámica. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Dra. R. González López

Dr. H. Garde García

Dr. LM. Quintana Franco

Dra. C. González Enguita

Bibliografía:

Garde García H, González López R, González Enguita C. Prolapso de Órganos pélvicos con y sin incontinencia. Actualización en terminología y diagnóstico. Clasificación clínica y empleo de pruebas funcionales. Capitulo 8 en Buenas Prácticas en Urodinámica y sus técnicas complementarias. Actualización de terminología en disfunción miccional. Asociación Española de Urología 2020. ISNN: 978-84-09-24758-5

46 comentarios - 20214jun

Donar VIDA estando VIVO. Donar es COMPARTIR

Cada vez hay más personas que padecen Insuficiencia Renal Crónica (IRC) debido fundamentalmente al gran numero de personas que sufren enfermedades crónicas que lo provocan como es la diabetes, la HTA, la arterioesclerosis,…. Para muchos pacientes que conviven a diario con la IRC, el trasplante de riñón se convierte en la única oportunidad para vivir como una persona sana, habiendo demostrado ser el mejor tratamiento frente a la dialisis en cuanto a supervivencia, calidad de vida, complicaciones, siendo mucho más coste-beneficio.

Es noticia frecuente de muchos telediarios que, España es lider mundial en donación y trasplante de órganos gracias a la solidaridad de todos los ciudadanos, y al excelente modelo del Sistema Nacional de Salud español, un sistema público, universal y de alta calidad.La ONT (Organización Nacional de Trasplantes) creó hace ya muchos años (1989) el denominado Modelo Español de Trasplantes, un modelo de gestión organizativo, que pivota en torno a la Coordinacion de Trasplantes hospitalaria, y al cual se debe el éxito del programa y del liderazgo español.

Conseguir órganos para trasplante es cada vez mas difícil. Por fortuna, los grandes avances de la Medicina en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular, y la buena noticia de la disminución de los accidentes de tráfico, han hecho que el paciente fallecido, que reúne criterios de donación, sea cada vez más escaso.

El trasplante de riñón es uno de los más populares por ser uno de los más frecuentes. Saca diariamente a muchas personas de la dependencia de la diálisis, sabiendo que ésta les está salvando la vida mediante un tratamiento sustitutivo ante la insuficiencia renal terminal. Desde la ONT se nos impulsa a trabajar o innovar nuevas estrategias para aumentar las donaciones. El programa de trasplante de "donante vivo" se produce cuando una persona dona uno de su riñones a un ser querido. El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz fue pionero en el programa de donante cadáver y tambien en el de vivo, realizando sendos primeros trasplantes en 1965 y 1968 respectivamente, cuando el hospital se llamaba Clínica de la Concepción.

¡Deseamos que lo conozcas de cerca de través de dos protagonistas, por si tienes oportunidad de hacerlo, o de difundirlo!

Aquí van los testimonios de la última pareja que ha ejercido recientemente la donación de un riñón en la Fundación Jiménez Díaz. Gabriella una madre orgullosa de haber donado un riñón a su hijo Diego, que vive una nueva vida lleno de agradecimiento. Es la primera pareja del programa de donante vivo realizada en nuestro hospital despues de "meses de parón" por la pandemia COVID-19.

Gabriela (DONANTE): Provenimos de una familia de médicos venezolanos. Soy abogado con un Máster en Dirección y Gestión Sanitaria por la Universidad Internacional de La Rioja. Mi tesis doctoral la hice de diálisis y trasplante renal. Durante veinte años dirigí una gran clínica en el centro de Venezuela, donde a diario convivía con el tema renal. Trabajé mucho en pro de los enfermos de esta patología sin imaginar jamás que un día sería la madre de uno.

Estos casi cuatro años que han pasado desde que Diego tuvo el daño renal bilateral, he pasado por todos los sentimientos posibles. Una vez que llegamos a la etapa pre-trasplante, estábamos llenos de ansiedad, miedo e incertidumbre. Diego tenía la hemoglobina baja y eso me generaba terror. Ambos sabíamos que venían momentos de mucho dolor, para mi como donante, pero sobre todo para Diego.

Es oportuno hacer mención a que estos días nos ha recibido el mismo equipo de enfermeros de aquellos aciagos días de septiembre de 2017, y no solo nos recordaron inmediatamente, sino que con la mayor mística y devoción nos hicieron sentir en casa. Especial reconocimiento a todos ellos

Para hacerles el relato corto, yo estoy en mi casa desde ayer viernes 21 de mayo 2021 con muy poco dolor y Diego probablemente esté de alta hoy sábado 22. Estamos con poco dolor. Yo orino perfectamente, no hubo trauma ni dolor incontrolable, ni agonía. Diego ha estado en aislamiento unos días, por los cuales, no he podido verlo, pero está bien, lleno de esperanzas, planes y agradecimiento.

Especial reconocimiento y agradecimiento eterno al equipo médico y de Enfermería de Urología, Nefrología, Coordinación de Trasplante y resto de equipos intervinientes de Fundación Jiménez Díaz.

Diego (REEPTOR): Yo, Diego Perez, que luego de casi 4 años en diálisis por una nefropatía lúpica el pasado 18 de mayo fui trasplantado en la Fundación Jiménez Díaz, recibiendo un riñón de mi madre como donante, aquí les cuento mi experiencia:

Llegué el lunes al hospital con mi madre, realizamos el ingreso y yo subí a lo que espero será "mi última diálisis" por un largo tiempo. Luego subí a la planta, desde allí los nervios estaban presentes en la habitación que compartiría con mi madre esa noche, pero también serenidad y confianza en el proceso.

La mañana siguiente, muy temprano, nos bajaron a quirófano, donde nos explicaron todo y empezó el proceso (todo muy sereno y con un ambiente positivo). Después de varios pasos previos, empieza a hacer efecto la anestesia y lo siguiente fue despertarme y escuchar de parte del equipo médico que todo conmigo y mi madre había salido bien, instantáneamente se fueron los nervios y llegó la alegría, con muy poco dolor. Los días posteriores las analíticas y las pruebas arrojaban una evolución positiva y yo cada vez más feliz y más tranquilo, gracias a los médicos, enfermeros, auxiliares y demás. Mi estancia en el hospital fue mucho más positiva, tranquila y feliz que lo que esperaba. Ante todo, destacar su labor y lo bien que me he sentido tanto física (más enérgico, más vivo) cómo anímicamente. Todo se dio tan bien que a los 4 días me dieron el alta.

No me queda más que agradecer y destacar lo poco traumático que fue todo el proceso en mi caso, 10/10 tanto profesional como médicamente, un verdadero cambio de vida, esperemos que todo siga así. Gracias totales.

Es necesario que todo el mundo conozca que el trasplante renal de donante vivo es la mejor opción terapéutica para aquellos pacientes candidatos a trasplante que sufren una enfermedad renal terminal. Para que pueda llevarse a cabo es necesario que una persona, de forma voluntaria, generosa, sin coacción y habiendo pasado una estricta evaluación, se ofrezca para donar.

Solo se necesita un riñón donado para reemplazar dos riñones con insuficiencia, lo que hace que el trasplante de riñón de donante vivo sea una excelente alternativa. Se trata de extirpar un riñón de un donante vivo, y colocarlo a continuación en un receptor al que le faltan los riñones, o que los tiene pero que no le funcionan de manera adecuada.

Ventajas de la donación en un Programa de Donante Vivo

·Se realiza anticipándose a que el paciente necesite comenzar un programa de diálisis.

·El receptor no debe esperar la llegada de un donante cadáver en una lista de espera.

·La cirugía es programada y se efectúa cuando el donante y el receptor están en las mejores condiciones de salud para poderlo realizar.

·El riñón que procede de un donante vivo funciona precozmente, es decir, tiene un funcionamiento casi inmediato al terminar la cirugía.

·La funcionalidad a largo plazo (años) de los riñones de donante vivo es la mejor, lo que implica la mayor esperanza de vida del injerto.

·El receptor recibe un riñón de una persona sana.

Toma conciencia entre los tuyos si tienen esta necesidad o difúndelo. ¡Alguien necesita conocerlo porque alguien lo esta necesitando!

Dra. Carmen González Enguita

Jefa del Departamento de Urología de la Fundación Jiménez Díaz

Dr. Juan Vicente García Cardoso

Jefe asociado del Servicio de Urología de la Fundación Jiménez Díaz

Bibliografía:

- Pérez Albacete M. Evolución cronológica del trasplante renal en España. Actas Urol Esp 2006 , Vol30 N:8

-Vela Navarrete R. Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Reflexiones en su 25 aniversario. Actas Urol Esp. 2015 Mar;39(2):67-9. 10.1016/j.acuro.2014.11.001. Epub 2015 Feb 7. PMID: 25670478

1 comentario - 202110may

La cistectomía radical robótica

Cuando se desarrolla un tumor en la vejiga que no puede ser controlado con tratamientos que preserven el órgano se debe extirpar completamente la misma.

Esta cirugía se denomina cistectomía radical y conlleva la exéresis de la próstata y de las vesículas seminales en el hombre. En la mujer, en la mayoría de los casos, también se extirpan los órganos genitales internos (útero, trompas y ovarios). En ambos, se extraen los ganglios linfáticos pélvicos que están rodeando los grandes vasos (arterias y venas) que van de la pelvis a las extremidades inferiores (piernas). Estos ganglios son pequeñas formaciones nodulares (del tamaño de una judía pequeña) que pueden ser blanco de metástasis (de enfermedad tumoral llegada desde la vejiga).

La primera parte de la intervención; es decir, la extirpación de la vejiga continúa con la derivación urinaria, o sea, es preciso reconstruir la anatomía para que la orina producida en el riñón se elimine. Para ello hay que crear una estructura similar a la vejiga, un sistema que pueda almacenar y vaciar la orina. Cuando se construye una nueva vejiga ésta nueva estructura se denomina neovejiga. Esta sustitución vesical se realiza con intestino y rememora la forma de la vejiga. Existen diferentes configuraciones con el fin de conseguir una micción mas o menos similar a la fisiológica. El paciente mantiene una dinámica miccional muy similar a como tenía con su vejiga natural.

En ocasiones la neovejiga no puede realizarse por razones del tumor, o del paciente. En estos casos se realiza una derivación externa, es decir, se construye un conducto, también con intestino por donde pasara la orina venida de los riñones a través de los uréteres. El conducto intestinal desemboca en la piel del abdomen mediante un estoma. La orina se recogerá en una bolsa fabricada y adecuada para tal fin.

La elección del tipo de derivación urinaria es consensuada entre el urólogo y el paciente basándose en datos clínicos, anatómicos, físicos, sociales… y siempre ajustados a las expectativas individuales de cada caso.

Hoy esta cirugía se puede realizar mediante una técnica laparoscópica asistida por robot: Cirugía robótica

El robot es una herramienta que brinda al cirujano una visión aumentada del campo quirúrgico en tres dimensiones. Las pinzas robóticas que maneja el cirujano poseen un sistema articulado de muñecas (endo-muñecas) que facilitan y reproducen la libertad de movimientos de la mano del cirujano. De esta manera la cirugía robótica ofrece muchas posibilidades técnicas para hacer que la cirugía sea mas precisa.

Hoy en día ya existen equipos quirúrgicos que hacen todos los pasos de la cirugía asistidos por robot, incluida la parte de la derivación urinaria intestinal. Inicialmente solo era robótica la cistectomía. La derivación urinaria se realizaba extracorpórea, fuera de la cavidad abdominal, de manera manual, rememorando la cirugía convencional.

La técnica se ha ido desarrollando en todo el mundo y se han estandarizando las derivaciones urinarias completamente realizadas con el robot (intracorpóreas). Este tipo de cirugía aporta muchos beneficios que el paciente basado en la menor manipulación intestinal y las incisiones que son realmente pequeñas. El paciente tiene un mejor y mas favorable postoperatorio.

El robot es una excelente herramienta en manos de cirujanos experimentados.

El paciente va a tener un mejor curso clínico después de la intervención quirúrgica. La técnica posee un potencial beneficio en la reducción del sangrado durante la intervención, menor dolor postoperatorio y menos complicaciones en las heridas, asegurando y manteniendo los estándares de calidad oncológica1. Señalar sin embargo, que es crítica la experiencia del cirujano para obtener un beneficio en los resultados quirúrgicos de la cistectomía. Es decir, el robot es una excelente herramienta en manos experimentadas.

El Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha desarrollado un programa de cistectomía robótica que ya se encuentra plenamente integrado a las prestaciones quirúrgicas de la institución. El respaldo de cirujanos, anestesistas altamente capacitados en el manejo de intervenciones complejas, enfermeras con formación específica en esta tecnología y una institución que acompaña científica, asistencial y humanamente cada caso ha sido fundamental para el éxito del programa.

Los objetivos trazados inicialmente has sido alcanzados.

Hoy es una realidad para muchos pacientes poder optar a un tratamiento quirúrgico de vanguardia.

Doctores E. Buendía González / L. Cuello Sánchez / J. Monzó Gardiner

Unidad de Urotelio. Servicio de Urología

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

1- Venkatramani V, Reis IM, Castle EP, Gonzalgo ML, Woods ME, Svatek RS, Weizer AZ, Konety BR, Tollefson M, Krupski TL, Smith ND, Shabsigh A, Barocas DA, Quek ML, Dash A, Kibel AS, Pruthi RS, Montgomery JS, Weight CJ, Sharp DS, Chang SS, Cookson MS, Gupta GN, Gorbonos A, Uchio EM, Skinner E, Soodana-Prakash N, Becerra MF, Swain S, Kendrick K, Smith JA Jr, Thompson IM, Parekh DJ. Predictors of Recurrence, and Progression-Free and Overall Survival following Open versus Robotic Radical Cystectomy: Analysis from the RAZOR Trial with a 3-Year Followup.

J Urol. 2020 Mar;203(3):522-529.6 comentarios

J Urol. 2020 Mar;203(3):522-529.6 comentarios - 20216abr

Tabaco y cáncer de vejiga

Es preciso que sepas que el 76% de los pacientes tratados en Urología en la Fundación Jiménez Díaz con neoplasias vesicales (tumor de vejiga) de alto riesgo fuman o han fumado alguna vez en su vida.

El cáncer de vejiga es el noveno cáncer más común en todo el mundo y es la décimo tercera causa de muerte por cáncer al año. Su incidencia es mayor en los hombres, siendo en ellos la séptima causa de muerte. Es un tumor de los países desarrollados e industrializados. Su incidencia es tres veces mayor en países de altos recursos comparada con en aquellos que tiene escasos o bajos recursos. Donde más incidencia se observa es en América del Norte, Europa y el Oeste de Asia.

El riesgo de padecer esta enfermedad aumenta con la edad, más acentuadamente a partir de los 50 años.

El cáncer de vejiga más frecuente es aquel que surge de las células que tapizan la vejiga en su interior. Por afectar a este tipo de células se denomina el cáncer urotelial.

El 75% de estos tumores están confinados a las capas más superficiales (mucosa o submucosa de la vejiga). El tratamiento está basado en la resección o la extirpación local. El 25% restante son tumores que afectan en profundidad al músculo vesical. Requieren tratamientos radicales como la extirpación de la vejiga (cistectomía), y/o tratamientos en combinación con quimioterapia y radioterapia.

El factor de riesgo más importante es el tabaquismo, siendo responsable directo del 50% del total de casos.

Las personas fumadoras tienen un riesgo 3,47 mayor de padecer cáncer de vejiga (un poco más del triple) que el de las que nunca fumaron. Los exfumadores tienen un riesgo 2,04 veces mayor (el doble). La disminución del riesgo en exfumadores demuestra la importancia de abandonar el hábito para reducir las posibilidades de desarrollar esta neoplasia.

También la mortalidad específica por cáncer de vejiga es mayor en fumadores comparada con la de los exfumadores.

A pesar de estos datos científicos abrumadores, solo un 20% de los pacientes que sobreviven a un cáncer de vejiga reconocen algún factor de riesgo como posible causa de su enfermedad. Luego conocemos solo una pequeña parte de las causas que generan este tipo de cáncer.

El análisis de la base de datos de los pacientes tratados con tumores vesicales de alto riesgo en el Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz durante el año 2019 demuestra que el 76% de los pacientes refiere ser fumador activo o exfumador, demostrando la estrecha asociación de este hábito con el cáncer de vejiga en la población que atendemos.

Desde el Servicio de Urología trabajamos constantemente en la resolución de estos tumores, pero también en su prevención.

El protagonismo del paciente y su esfuerzo individual para abandonar el tabaquismo es parte fundamental para el éxito en el tratamiento del cáncer de vejiga.

Dr. Juan Monzo Gardiner

Dr. Leslie Cuello Sánchez

Dra. Elena Buendía González

Unidad de Urotelio

Servicio de Urología

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid)

- Cumberbatch MG, Rota M, Catto JW, La Vecchia C. The role of tobacco smoke in bladder and kidney carcinogenesis: a comparison of exposures and meta-analysis of incidence and mortality risks. Eur Urol 2016;70:458–66.

- Cumberbatch MGK, Jubber I, Black PC, Esperto F, Figueroa JD, Kamat AM, Kiemeney L, Lotan Y, Pang K, Silverman DT, Znaor A, Catto JWF. Epidemiology of bladder cancer: a Systematic Review and Contemporary Update of Risk Factors in 2018. Eur Urol 2018 Dec;74:784-95.

- Gabriel U, Li L, Bolenz C, et al. New insights into the influence of cigarette smoking on urothelial carcinogenesis: smoking-induced gene expression in tumor-free urothelium might discriminate muscle-invasive from nonmuscle- invasive urothelial bladder cancer. Mol Carcinog 2012;51:907–15

- Westhoff E, Maria de Oliveira-Neumayer J, Aben KK, Vrieling A, Kiemeney LA. Low awareness of risk factors among bladder cancer survivors: New evidence and a literature overview. Eur J Cancer 2016;60:136–45.

1 comentario - Cumberbatch MG, Rota M, Catto JW, La Vecchia C. The role of tobacco smoke in bladder and kidney carcinogenesis: a comparison of exposures and meta-analysis of incidence and mortality risks. Eur Urol 2016;70:458–66.

Desde nuestra formación, conocimientos y experiencia, queremos promover y promocionar la Salud, el bienestar urológico en toda la sociedad. Queremos crear un espacio atractivo, rico y útil donde los temas mas prevalentes, relevantes y de interés popular y poblacional puedan tener la mejor respuesta, una respuesta adecuada y avalada por un equipo de profesionales que vive la Medicina y la Urología con vocación de servicio a los demás

- Docencia en el Servicio de Urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

- Importancia de la autoexploración testicular: identifica tempranamente pequeñas posibles lesiones, incluido el cáncer de testículo

- Infección urinaria (ITU) en el anciano institucionalizado (Parte II)

- Infección urinaria (ITU) en el anciano (Parte I)

- Me recomiendan colocarme un pesario

La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.

Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.

Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.

Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.