Quirónsalud

Blog del Dr. Alfonso Vidal Marcos. Anestesiología y Reanimación. Hospital Sur.

- 201916sep

John Bonica, el precursor de las Unidades del Dolor

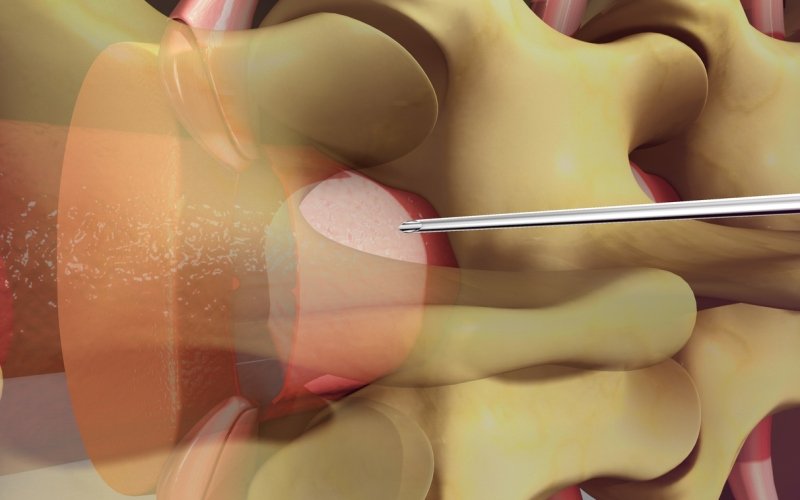

Actualmente, cuando hablamos de Unidades del Dolor en un contexto civilizado, todo el mundo entiende lo que son: Unidades especializadas en la atención a pacientes con patología dolorosa del tipo que sea que no responden a tratamientos convencionales o que requieren tratamientos específicos con la peligrosidad de los mismos o por la necesidad de una experiencia en su administración o manejo que no es habitual en médicos generales o en otros especialistas.

Las Unidades del Dolor, son una realidad en casi todos los hospitales generales en los países desarrollados y en ellas, trabajan habitualmente especialistas en Anestesiología, Rehabilitación, Neurocirugía, Psicología y Psiquiatría para realizar un abordaje lo más integral posible de un problema francamente complejo. Pero esto no ha sido siempre así, el pionero de esta forma de trabajar fue John Bonica.

John Bonica, nació en Filicudi una de las islas Eolias al noreste de Sicilia en 1917. A pesar de una vida sin privaciones su padre decidió emigrar a Estados Unidos para asegurar un mejor porvenir y educación a sus hijos. En 1927 se instalaron en Brooklyn (New York). La muerte prematura de su padre en 1932 obligó a John a desempeñar todo tipo de oficios para mantener a su familia y seguir sus estudios secundarios y alcanzar su deseo de estudiar medicina.

Al mismo tiempo inició la práctica deportiva de la lucha, primero como semiprofesional y luego como profesional, alcanzando en aquellos 14 años, varios campeonatos nacionales e internacionales; aunque lo hacía bajo el pseudónimo de Johnny (Bull) Walker o la Maravilla Enmascarada, parte de su vida futura se verá influida por las lesiones que se produjo durante este período de su vida.

En 1938 comienza sus estudios de medicina en la Universidad de Marquette completando su formación como interno en Anestesiología en el Hospital de Saint Vincent en New York. En 1942, coincidiendo con su final de formación contrae matrimonio con Emma Louis Baldetti, la mujer que le acompañará el resto de su vida.

En 1944 es asignado al hospital de Tacoma, donde se tratan los soldados evacuados de la Guerra Mundial. Las dificultades para el manejo de la respiración en anestesia general favorece el desarrollo de técnicas regionales, y de procedimientos para el dolor en pacientes con heridas complejas por arma de fuego o metralla. Inicia el programa de formación en Anestesia para médicos y enfermeras, pionero en Estados Unidos y en todo el mundo.

Toda esta experiencia acumulada, ya en su vida civil, le lleva a desarrollar y agrupar los conocimientos para tratar a los pacientes con problemas de dolor persistente. Funda la primera Unidad del Dolor, con la intención de dar mejor cobertura a aquellos pacientes heridos de guerra con secuelas incurables. No sorprende que grandes avances de la ciencia y la medicina se hayan hecho a golpe de acumular sufrimiento y muerte, de la mano de hombres tenaces desbordados por ese sufrimiento. Casi preferiríamos que la ciencia no progresara si este es el alto precio que debemos pagar.

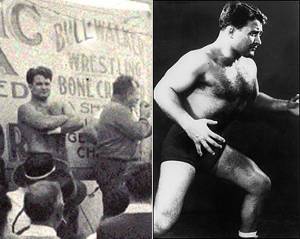

El resumen de este conocimiento será el primer gran tratado sobre dolor, la "Biblia" del dolor Management of Pain, publicado 1953, libro de referencia del que hemos bebido todos los que nos dedicamos a esta ciencia.

De este maestro y esta escuela han surgido nombres como los Dres. Madrid Arias, Barutel, González o Vidal, pioneros en España del tratamiento del Dolor.

El ejemplo y enseñanza del Dr. Bonica y de todos ellos sigue vivo y nos ayuda a enfrentar los problemas de la atención a los pacientes cada día con las soluciones que aportaron y, sobre todo, con su actitud vital en el desempeño de su trabajo.

- 201929jul

Dolor y deporte

El deporte, se define como la realización de una actividad física más o menos intensa que pretende mejorar el rendimiento de las estructuras orgánicas, músculo-esqueléticas y por añadidura del conjunto de la persona.

El deporte se ha convertido en el paradigma de la salud, el complemento imprescindible a los hábitos de vida. A falta de depredadores que nos cacen o de presas que cazar, hemos reemplazado la necesidad por virtud, añadiendo a nuestras obligaciones la de mover "el esqueleto".

El deporte amplía nuestra resistencia, mejora nuestros límites y nos permite tolerar esfuerzos mayores. Hacer deporte es de alguna manera sobreponernos a nuestros límites físicos y psicológicos. Al dolor de huesos, músculos y articulaciones. A la falta de aire, al "muro "de la penúltima vuelta, que nos empujaría a tirarnos al suelo y dejar el sufrimiento.

Hasta aquí, estamos de acuerdo en el deporte para la población general como ocio saludable. Pero cuando hablamos del deporte y pensamos en deporte de competición, las cosas pueden cambiar. Aunque toda actividad física superior a la habitual requiere una evaluación individual contemplando, entre otras cosas la resistencia, el intercambio gaseoso y el umbral del dolor soportable para cada persona.

Cada entrenamiento, no solo supone una adaptación física o psicológica al esfuerzo, supone una repetida autoimposición de un sufrimiento medido, una especie de tributo progresivo al dios del deporte en forma de autosacrificio a cambio de la preparación, del endurecimiento para el gran día.

Diríamos que cuanto más intenso y vivido haya sido el sufrimiento, más seguro e intenso es el significado del éxito sobre la prueba; el hecho de la superación y el éxito compensa el dolor de su consecución.

En el altar del deporte, continuamente se ofrecen sacrificios a esos dioses. Antes solo era una cuestión de autosuperación. Actualmente, con los intereses económicos de los clubes y su valor en bolsa, de las marcas de artículos deportivos, ropa, tecnología,… la publicidad. Estos nuevos gladiadores han ascendido a la cima de la pirámide social, son objeto de culto y envidia por su juventud, belleza y capacidad de sacrificio.

Muchas veces obviamos, el dolor y la miseria de la que han surgido en sociedades o países en los que la única alternativa a la muerte es el deporte. No somos muy bien conscientes de cómo solo el primero tiene el reconocimiento y el segundo cae en el olvido (no digamos el tercero)

El deporte de competición devora como Saturno a sus hijos, necesita más y más carne fresca y a veces destruye la vida de sus hijos.

El deporte, como todo en la vida tiene su medida, los buenos hábitos como los buenos deseos, tienen su justa compensación y llevarlos al extremo puede acabar con sus bondades. Esto no quita para admirar el autocontrol y el esfuerzo de los deportistas profesionales, pero tratando de evitar transformarlos en juguetes rotos cuando llegan a la madurez (o en lisiados, por las secuelas de lesiones repetidas mal curadas).

Sirva esta reflexión como homenaje de admiración, y como aviso a navegantes, "men sana in corpore sano", es necesario educar también el espíritu de estas personas para que sepan envejecer.

Dicho sea de paso, muchos se cambiarían sin pensar por los triunfadores aunque en el camino, miles han quedado apartados por diversos motivos teniendo que rehacer sus vidas en otras ocupaciones y triunfando en ellas. El deporte es una escuela de vida, pero no la única.

- 201913jun

Ergonomía y dolor de espalda

Desde este foro, y en muchos otros venimos insistiendo en la importancia de los hábitos de vida en el mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad. En ese sentido cobra una gran importancia una ciencia desconocida por muchos y desatendida por algunos otros, la ergonomía.

La ergonomía es la ciencia que analiza los esfuerzos y movimientos de los humanos durante su trabajo tratando de ajustarlos y acomodarlos para hacerlos más eficientes.

Las posiciones forzadas, los esfuerzos extemporáneos, los traumatismos repetitivos, o las vibraciones de baja frecuencia (como las que generan los vehículos industriales), están entre aquellas que pueden favorecer el dolor de espalda.

Si la fatiga física es un factor desencadenante de dolor, la fatiga mental, la monotonía y la desmotivación por falta de expectativas o por un inadecuado ambiente de trabajo por conflictividad, también son factores de riesgo de dolor lumbar que facilitaría una menor atención a la salud dentro y fuera del entorno laboral.

La mejor manera de prevenir el dolor relacionado con el trabajo consiste en una adecuada concienciación del trabajador, para que evite los esfuerzos inadecuados y se proteja cuando sea necesario, aunque una selección correcta de las personas para cada puesto puede evitar también parte de los problemas.

También la ergonomía se encarga del diseño del entorno del puesto de trabajo, de la sistemática en el desempeño de las tareas, de las herramientas, material y equipo, muebles, iluminación y enseres necesarios para la actividad.

Por último, la ergonomía estudia actividades, o ejercicios complementarios a la actividad que permitan reequilibrar a los trabajadores, estiramientos, dosificación del esfuerzo, etc., útiles para evitar lesiones severas.

Podemos hacer algunas breves recomendaciones:

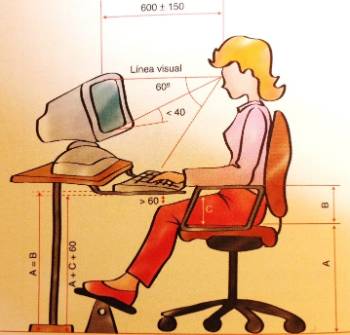

Si el trabajo es sentado, se debe mantener la espalda recta, con la mesa a la altura de los codos, adecuando la silla y su altura al tipo de actividad, con un apoyo lumbar adecuado. Los objetos para el trabajo deben estar al alcance de la mano para evitar sobresfuerzos cada vez que los necesitemos, debemos mantener una distancia suficiente a pantallas (70-80 cm) y tanto rodillas como codos deben estar cómodos formando ángulos rectos en las posiciones de trabajo, debemos cambiar de postura cada cierto tiempo evitando pasar más de dos horas sentados sin levantarnos, al menos, a estirar las piernas.

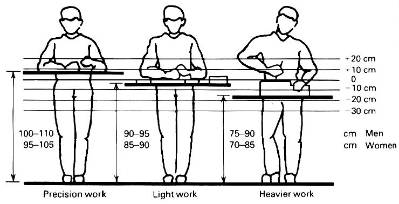

Si el trabajo es de pie se debe evitar una postura única, alternando la carga en ambos MMII o usando algún tipo de escalón o reposapiés.

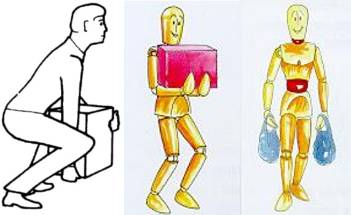

Si debemos elevar objetos debemos emplear la flexión de las rodillas y no la der la espalda, debemos equilibrar la carga entre ambos lados o miembros y evitar la torsión del tronco en los esfuerzos y no levantar los pesos por encima de la cabeza.

Si a estas recomendaciones les acompañamos ejercicios de movilización completa de la columna vertebral, estiramiento de músculos paravertebrales y glúteos y de flexo-extensión de los miembros de una forma suave podemos mejorar nuestra condición física y nuestra tolerancia a los esfuerzos.

Estos consejos pensados para el entorno laboral son generalizables a todos los entornos y también a todas las edades. En gran medida la patología lumbar se origina en la consolidación de unos hábitos erróneos desde la infancia convirtiendo en pacientes futuros a los niños por no adecuar sus hábitos a una correcta higiene postural.

Podemos comenzar hoy mismo revisando nuestro puesto de trabajo y tratando de acomodarlo a nuestras necesidades y a las de la tarea para evitar lesiones que a veces son irreversibles.

Hábitos de vida saludable - prevención de la enfermedad - ergonomía - posiciones forzadas - esfuerzos extemporáneos - traumatismos repetitivos - vibraciones de baja frecuencia - dolor de espalda - dolor lumbar - entrono del puesto de trabajo - trabajo sentado - trabajo de pie - manipulación de cargas - Quirónsalud - Hospital Quirónsalud Sur - Dr. Alfonso Vidal1 comentario - 201920may

Fármacos en el tratamiento del dolor

El dolor como venimos poniendo de manifiesto en este blog es un problema complejo, lleno de dificultades por su desarrollo y mantenimiento, por los mecanismos que lo perpetúan y por la respuesta incompleta a los tratamientos que empleamos.

En el tratamiento del dolor la primera línea terapéutica suelen ser los medicamentos de uso habitual, en muchos países de libre disposición en farmacias o supermercados y en otros con receta médica, son medicamentos analgésicos de varios tipos.

¿Cómo se usan esos medicamentos? Lo ideal sería pensar que los medicamentos se usan con criterios médicos, basados en una anamnesis, exploración y evaluación profesional. En la práctica no siempre es así. Muchas veces los pacientes emplean los tratamientos siguiendo procedimientos empíricos, o simplemente, por disponer de medicamentos en su domicilio aptos para el dolor, que han empleado otros miembros de la familia o conocidos.

Esta es una de las razones del uso sin control de muchos de estos medicamentos.

Uno de los muchos estudios realizados sobre los medicamentos más consumidos en España realizado por IMS Health para el diario El Mundo, apuntó algunos de los datos del problema; detectamos que el medicamento más vendido es un analgésico, el metamizol, el nolotil. ¿Por qué es esto?. Probablemente por escasa repercusión gastrointestinal y su eficacia analgésica. Es el más vendido, más de 14 millones de dosis, a pesar de las recomendaciones de uso controlado y los avisos a residentes extranjeros por los posibles riesgos en su uso por descontrol o reacciones adversas.

No era el único, pues los cuatro primeros son moléculas analgésicas, aunque eran el paracetamol en dos presentaciones el segundo y tercero empleados. El paracetamol fue descubierto a partir de una investigación sobre antitérmicos que combatieran la fiebre con menos efectos secundarios que la quinina.

El cuarto era la aspirina pero empleada a dosis bajas para controlar como anti agregante la coagulación en dosis bajas (adiro 100) es un antiinflamatorio pero para otra indicación.

Y siguiendo el estudio varios de los siguientes: el séptimo es el ibuprofeno, el noveno de nuevo paracetamol, décimo quinto paracetamol combinado en un antigripal y el décimo séptimo y décimo octavo, otra presentación de ibuprofeno.

Es decir, cerca de una cuarta parte de las 100 marcas comerciales de medicamentos comercializados en España más vendidos son analgésicos. Es un hecho que invita a la reflexión sobre la manera de usar y prescribir los medicamentos, pero también sobre cuáles son las necesidades reales de tratamiento de los españoles. Es una parte muy importante de los medicamentos más empleados y un bocado suculento del mercado farmacéutico. La salud es un problema social, pero también es un negocio que mueve mucho dinero.

Estos estudios se repiten periódicamente y nos dan una idea del uso y, circunstancialmente el abuso de algunos medicamentos, especialmente los analgésicos que se expenden sin receta.

No tenemos la plaga de abuso de opioides que asola los Estados Unidos pero sí podemos mejorar el uso de estos otros medicamentos.

Creo que debemos reflexionar sobre la manera en que empleamos estos medicamentos y cuál es la forma en la que los pacientes los utilizan y adquieren. El uso indiscriminado de analgésicos no es inocuo, y muchas veces, los pacientes se lanzan a tomar medicamentos antes de tener un diagnóstico de certeza de su problema.

La medicina, como otras áreas del conocimiento, requiere estudio y evitar la precipitación y el abuso que a la larga puede ser perjudicial.

21 comentarios - 201912abr

Viernes de dolores. Semana de pasión

La Semana Santa es una tradición de la cultura cristiana en la que se rememora unos acontecimientos históricos cargados de simbología moral y de doctrina religiosa. La muerte de la figura histórica de Jesús de Nazaret, desencadena una ola de renovación en la sensibilidad de la civilización romana y la convierte de politeísta en monoteísta, abrazando el cristianismo como religión oficial en las últimas fases del imperio romano.

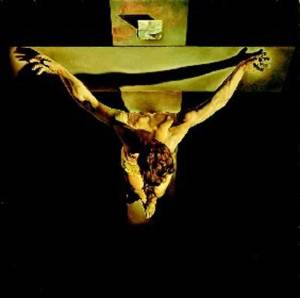

Las razones históricas del desarrollo de esta creencia y su diseminación hay que buscarlas en una aproximación de la figura de Dios a los seres humanos y, el dolor tiene un papel muy relevante, convirtiendo el instrumento de muerte, la cruz en símbolo de la nueva religión.

Se han escrito multitud de documentos estudiando cómo pudo ser el tormento de Jesús y en todos se destacan, las innumerables causas de dolor, de padecimiento.

Los azotes iniciales con el flagrum o flagelo corto, hecho de cuero trenzado y terminado en bolas de metal, producía lesiones profundas y sangrantes que minaban la resistencia física del condenado, era la antesala del proceso completo. Jesús debió caminar además entre las diferentes sedes judiciales unos cuantos kilómetros, lo que añadido al posible estrés emocional de saber lo que le venía encima y ser entregado por uno de los amigos de confianza y negado por el resto debió resultar física y moralmente descorazonador. Probablemente por eso, le faltaron las fuerzas para el transporte de la cruz hasta el lugar de ajusticiamiento.

La crucifixión no fue un invento romano, probablemente, persas o cartagineses lo usaron antes, aunque fueron los romanos los que le dotaron de su máxima expresión de sufrimiento. Se empleaba en esclavos, pueblos sometidos y, excepcionalmente, en ciudadanos romanos.

Normalmente, al reo se le sujetaba al patibulum o listón horizontal, que transportaba hasta el lugar en el que se encontraba el listón vertical llamado estípite, generalmente en las afueras de la ciudad.

Bien con cuerdas o con clavos, se fijaba al reo al listón por los brazos o muñecas, ascendiéndose hasta la altura correspondiente, el condenado quedaba suspendido, o se fijaba los pies al estípite. Posteriormente, comenzaron a añadírselas a las cruces un soporte para los pies, para prolongar la agonía, al permitir un apoyo con las piernas, resistencia inútil. Los clavos atravesando ambos carpos y metatarsos, afectando previsiblemente a nervios medianos y peroneos, causarían un dolor intenso y profundo.

La muerte ocurría, probablemente por insuficiencia respiratoria, shock hipovolémico con edema de pulmón, tras agotar la resistencia física del reo.

Los guardias esperaban hasta el agotamiento de la resistencia del condenado, aunque se aseguraban de su muerte atravesándolo con una lanza. Su cadáver quedaba expuesto, salvo que la familia lo recogiera y a veces era devorado por alimañas.

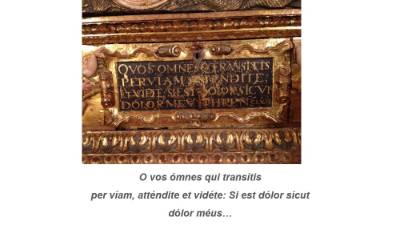

Este castigo ejemplar, el mayor de los infligidos por la ley romana es el elegido por la tradición cristiana como redención de la humanidad, es el elegido por el hijo de Dios para demostrar que es posible sobreponerse al sufrimiento y tener una vida mejor. En muchas iglesias se ilustra con leyendas esta tradición del dolor ejemplarizante.

La elección cambia la tradición en las creencias y genera una nueva forma de relación entre Dios y los hombres basada en la mutua comprensión (Dios se compadece de los hombres, porque conoce lo que es el dolor). De otro lado, los hombres adquieren un camino de perfección, a través de la imitación de Jesús en su dolor y convierten el martirio en un elemento de la religión. Lo que entronca en la explicación del dolor como una línea de santidad.

La interpretación del dolor en la tradición cristiana, como una prueba de fe, como una manera de purificación explica la actitud de una gran parte de nuestra sociedad en la que el cristianismo es mayoritario.

Pero, el dolor, no entiende de creencias ni de religiones, somos los hombres los que dotamos de significado a la nocicepción y, de sentido, al sufrimiento y a su manera de afrontarlo. Igual que en la religión cristiana en otras religiones plantea explicaciones a los retos de esta vida.

La "otra vida", tiene aún más interrogantes solo contestadas desde la fe religiosa, de momento en esta vida el dolor es algo aún no resuelto que nos iguala a todos y, por ello, nos pide un amplio esfuerzo personal y social para enfrentarlo.

0 comentarios

Un blog de dolor, anestesia y reanimacion desde un punto de vista clinico y sanitario pero tambien social y cultural

2.025

2.025

2.024

2.024

2.023

2.023

2.022

2.022

2.021

2.021

2.020

2.020

2.019

2.019

2.018

2.018

2.017

2.017

2.016

2.016

La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.

Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.

Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.

Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.