Quirónsalud

Blog del Dr. Daniel Martín Fernández-Mayoralas. Neurología. Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo y Olympia Centro Médico Pozuelo

- 202227abr

El síndrome de kabuki (KS)

El síndrome de Kabuki (KS), es una patología con múltiples anomalías. Las más frecuentes: características faciales peculiares que remedan el maquillaje Kabuki -fisuras palpebrales largas y eversión de los párpados, que consiste en que éstos se ven como si se les hubiera dado la vuelta y se observa la parte interior, es decir, la parte que está en contacto con el ojo-, anomalías esqueléticas, engrosamiento de las yemas de los dedos y talla baja, asociadas a discapacidad intelectual. Pese a que se pensaba que era un síndrome muy raro, actualmente sabemos que afecta a cerca de una cada 30.000 personas aproximadamente, por lo que es una causa relativamente común de discapacidad intelectual, a tener siempre en cuenta, de ahí el interés del presente post.

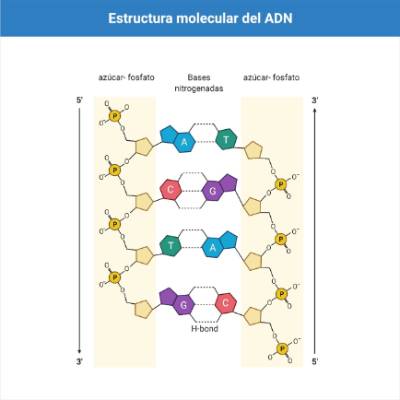

El gen KMT2D, también conocido como MLL2, proporciona instrucciones para producir una enzima llamada metiltransferasa 2D específica de la lisina, que se encuentra en muchos órganos y tejidos del cuerpo. Esta enzima funciona modificando las histonas, agregándolas un grupo metilo (metilación), de este modo, las histonas metiltransferasas controlan la actividad de ciertos genes a nivel de empaquetamiento de la cromatina (la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo celular). Así, la enzima codificada por KMT2D parece activar ciertos genes que son importantes para el desarrollo. Se han identificado diversas y múltiples mutaciones en el gen KMT2D, en personas con KS. El KDM6A, ligado al cromosoma X, puede ser responsable con menor frecuencia del KS, siendo más grave en varones. Existe la posibilidad de realizar el diagnóstico genético de esté síndrome en la práctica clínica, a través de una técnica denominada exoma.

Las anomalías estructurales en el KS pueden incluir lo siguiente:

- Yemas de los dedos fetales persistentes (engrosamiento de las yemas de los dedos de las manos); se consideran una de las cinco manifestaciones cardinales del KS y, por lo tanto, se encuentran en una gran proporción de las personas afectadas.

- Oftalmológicas, incluyendo ptosis y estrabismo. Curiosamente, como resultado de la eversión del párpado inferior, los niños con KS pueden mostrar un lagrimeo excesivo, que generalmente no es un problema importante.

- Otológicas (una pista de diagnóstico potencialmente útil es que la mayoría de las personas con KS tienen orejas prominentes y en forma de copa. Los hoyos en el trago y en la región posterior de los pabellones auriculares también son relativamente comunes). La sordera neurosensorial es rara, aunque las otitis medias son comunes y a veces pueden producir pérdida de audición.

- Bucodentales: Labio y/o paladar hendido (un tercio de los niños). Anomalías dentales que incluyen dientes muy separados e hipodoncia (lo que significa que puede haber a veces incisivos superiores laterales ausentes, o incisivos inferiores ausentes, o molares superiores ectópicos y/o segundos premolares faltantes).

- Defectos cardíacos congénitos (cerca de la mitad de los casos, el más frecuente la coartación de aorta).

- Gastrointestinales, incluida la atresia anal. Las más frecuentes están relacionadas con hipotonía, mala coordinación oromotora y dificultades para tragar.

- Genitourinarias, incluyendo criptorquidia (testículo no descendido) en varones.

- Endocrinológicas, incluyendo telarquia prematura (aparición del botón mamario por primera vez en la mujer). En la adolescencia y la edad adulta, más de la mitad de las personas con KS desarrollan obesidad. La deficiencia del crecimiento posnatal es evidente a los 12 meses de edad. La falta de un crecimiento acelerado típico durante la pubertad exacerba la baja estatura. Pueden responder a tratamiento con hormona de crecimiento (GH). Otros hallazgos: hiperinsulinismo, insuficiencia suprarrenal, deficiencia combinada de hormona pituitaria, diabetes insípida, deficiencia franca de hormona de crecimiento, hipotiroidismo, disfunción ovárica primaria, verdadera pubertad precoz.

- Aumento susceptibilidad a enfermedades autoinmunes. No hay evidencia de aumento de cáncer.

- Neurológicas:

- Hipotonía, aunque la hiperlaxitud articular es la regla, lo que afecta al tono pasivo.

- Luxaciones o subluxaciones articulares, que afectan especialmente a las caderas, las rótulas y los hombros. No son infrecuentes, pero como en la mayoría de las condiciones con laxitud articular, este hallazgo mejora con la edad.

- Epilepsia o crisis epilépticas. No suelen ser de difícil control.

- Discapacidad intelectual, generalmente en el rango leve a moderado, en la mayoría de las personas; sin embargo, se han publicado informes de individuos con variantes patogénicas en KMT2D o KDM6A que tienen niveles de coeficiente intelectual superiores a 70. La mayoría de las personas con KS pueden hablar y caminar adecuadamente. No se ha identificado ningún perfil lingüístico específico. Sin embargo, todos los subdominios del lenguaje, incluidos la sintaxis, la morfología, la pragmática y la semántica, pueden verse afectados. En las pruebas neuropsiquiátricas formales, las personas con KS tienden a obtener mejores puntuaciones en las áreas de comprensión de vocabulario y memoria de trabajo y más bajas en las áreas de razonamiento no verbal y velocidad de procesamiento. Las personas con KS tienden a ser descritas como agradables y extrovertidas. En un subconjunto de individuos afectados existe TDAH. Rara vez se han informado otros trastornos: ansiedad, trastornos del espectro autista, trastornos de conducta, trastornos del sueño, etcétera.

El médico especialista, la mayor parte de las veces el Neuropediatra, debe decidir las pruebas a realizar en cada caso (ecografía renal/abdominal, EEG, interconsulta a cardiología, etc.) según los síntomas y signos detectados y/o esperados en cada paciente, de forma individualizada.

BIBLIOGRAFÍA:

Adam MP et al. Kabuki Syndrome. 2011 Sep 1 [Updated 2021 Jul 15]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2022.

Banka S et al. How genetically heterogeneous is Kabuki syndrome?: MLL2 testing in 116 patients, review and analyses of mutation and phenotypic spectrum. European Journal of Human Genetics (2012) 20, 381–388.

Lepri FR. Clinical and Neurobehavioral Features of Three Novel Kabuki Syndrome Patients with Mosaic KMT2D Mutations and a Review of Literature. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 82; doi:10.3390/ijms19010082.

- 202221abr

ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO. EPILEPSIAS GENÉTICAS (III).

La epilepsia causada por errores congénitos en el metabolismo (IEM) es rara. Además de epilepsia, rara como fenómeno aislado, suelen hallarse comorbilidades como el rersao del desarrollo, la discapacidad intelectual, problemas neuropsiquiátricos (TDAH, TEA, etc) y, sobre todo, como síntoma guía: regresión del desarrollo. Estos trastornos, a menudo ocurren debido a una deficiencia hereditaria de una enzima o un cofactor que afecta vías metabólicas y bioquímicas específicas. Debido a que algunos IEM responden a terapias específicas, el diagnóstico temprano es crítico. Aunque los IEM puede presentarse a lo largo de la vida, hay varios que se presentan ya en el período neonatal / lactancia y que involucran deficiencias de vitaminas o cofactores que son susceptibles de tratamiento.

Piridoxina

La epilepsia dependiente de piridoxina (PDE) es una epilepsia autosómica recesiva rara causada por mutaciones en el gen antiquitina. Se presume que este IEM afecta la neurotransmisión inhibitoria de GABA y así aumenta la excitabilidad en el SNC. La presentación es el período del recién nacido, hasta los 3 años, el diagnóstico se sospecha basado en la provocación con piridoxina con electroencefalograma (EEG) monitorizado y confirmado con pruebas genéticas y tratamiento mediante la suplementación con piridoxina. Las deficiencias del neurodesarrollo a largo plazo son variables y no están directamente asociadas con el control de las convulsiones. Las mutaciones en el gen de la piridoxina 5’-fosfato oxidasa (PNPO) conducen a niveles bajos de piridoxal 5’-fosfato (PLP), y su presentación difiere de la PDE, con nacimiento prematuro y crisis epilépticas (pueden ocurrir en el útero), hipoglucemia, acidosis láctica y encefalopatía. El tratamiento es con PLP, la forma activada de piridoxina.

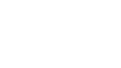

Biotina

Las mutaciones en el gen BTD dan como resultado una deficiencia de biotinidasa, que está involucrada en el reciclaje de la biotina, una enzima necesaria para el metabolismo de la carboxilasa dependiente de biotina. El fenotipo en la deficiencia de biotina incluye crisis epilépticas, retraso marcado en el desarrollo, discapacidad, ataxia, erupción cutánea, alopecia, discapacidad auditiva y visual, e infecciones fúngicas. La deficiencia de biotina se identifica como parte de las pruebas de detección del recién nacido y el tratamiento es con terapia de reemplazo oral de biotina.

Created with BioRender.com

Ácido folínico

Mutaciones del gen FOLR1 que codifica el receptor alfa de folato, un transportador de folato, están asociados con convulsiones sensibles al ácido folínico (FARS) causadas por la interrupción de transporte de folato al SNC. El tratamiento es con ácido folínico pero hay vínculos reportados a PDE, lo que sugiere que el resultado puede mejorar tanto con suplementos de piridoxina como de ácido folínico. La presentación es en la primera infancia con convulsiones, retraso psicomotor e hipotonía.

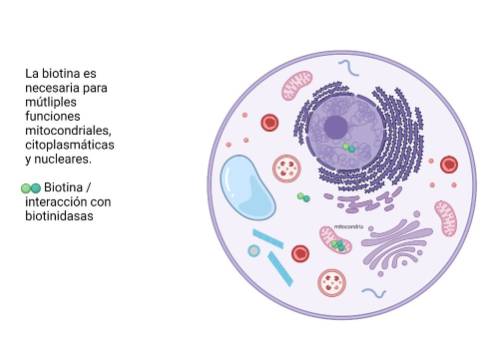

Glicina

Las mutaciones en genes que codifican el sistema enzimático de escisión de glicina, incluido GLDC y AMT, se asocian con hiperglicinemia no cetósica (NKH), que es una enfermedad autosómica recesiva del metabolismo de la glicina. Estas mutaciones provocan acumulación de glicina en el cuerpo con aumentos cuantificables en plasma y líquido cefalorraquídeo (LCR). La presentación clásica, de extrema gravedad, ocurre en el período neonatal con encefalopatía, hipotonía y mioclonías. El patrón de EEG de salvas / supresión indica una gravedad extrema y la epilepsia fármacorresistente con discapacidad intelectual grave y a veces la defunción, es la norma. La intervención es de apoyo dirigido a disminuir los niveles de glicina con benzoato de sodio, pero, en el NKH de inicio neonatal, el pronóstico en cuanto al desarrollo psicomotor sigue siendo muy malo. Las variantes de inicio tardío se consideran formas atenuadas de NKH con un fenotipo menos grave y responden mejor a la terapia con benzoato de sodio y dextrometorfano (antagonista del receptor de N-metil-D-aspartato).

Created with BioRender.com

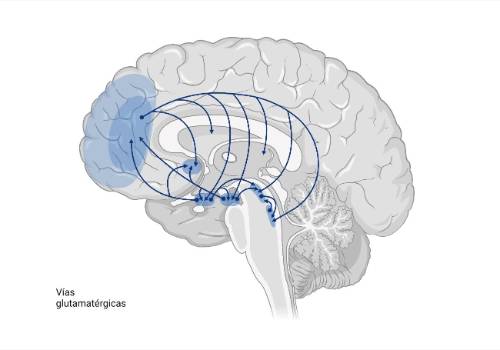

Glutamato

Mutaciones en el gen SLC2A1 que codifica el transportador de glucosa cerebral (GLUT1) conducen al síndrome de la deficiencia de Glut-1, que puede ser por herencia autosómica dominante o por haploinsuficiencia esporádica. El síndrome de deficiencia de GLUT1 se presenta clásicamente con inicio infantil de convulsiones farmacorresistentes, retraso en el desarrollo, microcefalia adquirida, tono y movimientos anormales. Sin embargo, existe un amplio espectro clínico que incluye retraso en el desarrollo, epilepsia, discinesias paroxísticas inducidas por el ejercicio, y deterioro cognitivo. Las convulsiones motoras focales se observan en la infancia y, más tarde, predominan las crisis generalizadas, incluida la epilepsia con ausencias de inicio temprano y la epilepsia mioclónico-astática. Las crisis pueden aumentar antes de las comidas o con el ayuno. Los niveles de glucosa son bajos en LCR (con niveles de glucosa en sangre realizados inmediatamente antes de la punción normales)aunque a veces pueden ser normales en algunos pacientes con deficiencia de GLUT1, por lo que las pruebas genéticas para mutaciones en el gen SLC2A1 son críticas. La dieta cetogénica es una terapia eficaz o la dieta Atkins modificada en casos más leves. Deben evitarse el fenobarbital y el diazepam.

Created by Biorender.com

UNA PERSPECTIVA TERAPÉUTICA.

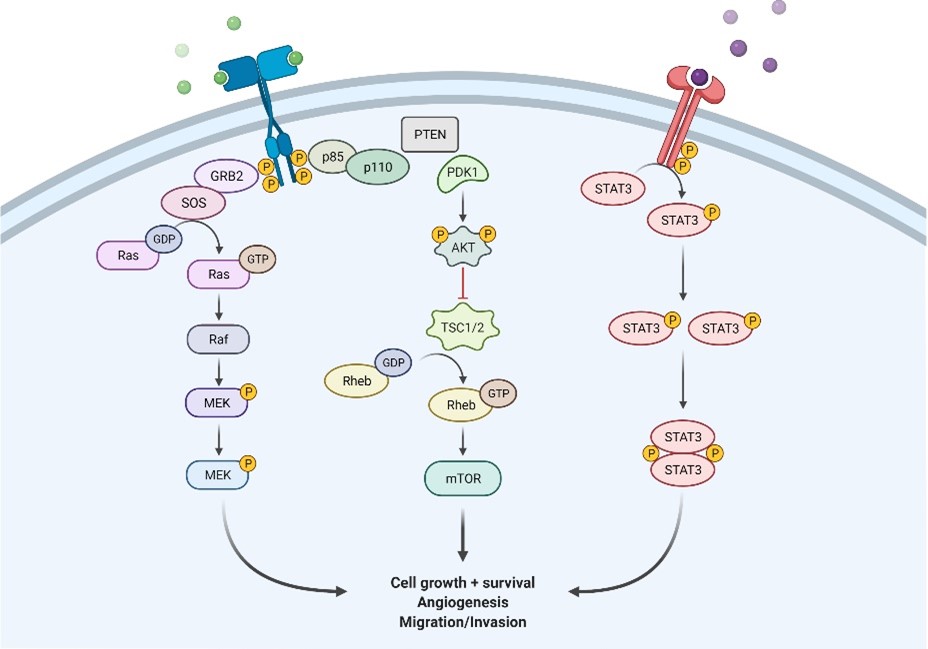

Las pruebas genéticas se realizan de forma cada vez más rutinaria y precoz en el curso de la epilepsia, por lo que las terapias se van guiando, dentro de lo posible, por estos resultados. Por ejemplo, mutaciones de ganancia de función de los receptores GABA-A que resultan en un tono inhibitorio suprimido pueden no responder bien al tratamiento con un fármaco agonista del receptor GABA que exacerbará la frecuencia de las crisis. El uso de bloqueadores de los canales de sodio tradicionales empeora las crisis del síndrome de Dravet. Otros factores genéticos pueden influir en la respuesta a los fármacos, pero extendería mucho el presente texto. La inmunomodulación se puede usar en epilepsias autoinmunes pero también en epilepsias genéticas. Por ejemplo: síndromes de punta onda durante el sueño (específicamente se ha obtenido respuesta en casos con mutación de GRIN2A). El cannabidiol o, el modulador de la vía de la rapamicina, Everolimus parecen prometedores en casos de Esclerosis Tuberosa (vía mTOR). Se puede considerar la terapia dietética con dieta cetogénica para epilepsias genéticas según el defecto genético subyacente y el síndrome de epilepsia. Un trastorno específico que responde a la dieta cetogénica es el síndrome de deficiencia de GLUT1. Actualmente hay numerosas líneas de investigación sobre las terapias dirigidas a mecanismos genéticos, lo que se denomina terapia génica, pero aún está en proceso preclínico.

epilepsia - vías metabólicas - bioquímicas específicas - errores congénitos - piridoxina - biotina - ácido folínico - glicina - glutamato - pruebas genéticas - terapias - quirónsalud - Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo - Hospital Universitario Quirónsalud Madrid - Dr. Danierl Martín - Fernández-Mayoralas0 comentarios

epilepsia - vías metabólicas - bioquímicas específicas - errores congénitos - piridoxina - biotina - ácido folínico - glicina - glutamato - pruebas genéticas - terapias - quirónsalud - Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo - Hospital Universitario Quirónsalud Madrid - Dr. Danierl Martín - Fernández-Mayoralas0 comentarios - 202219ene

RECEPTORES METABOTRÓPICOS Y OTROS TIPOS DE EPILEPSIAS GENÉTICAS (II).

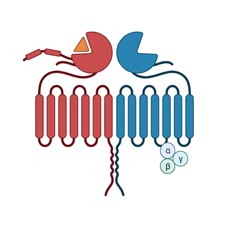

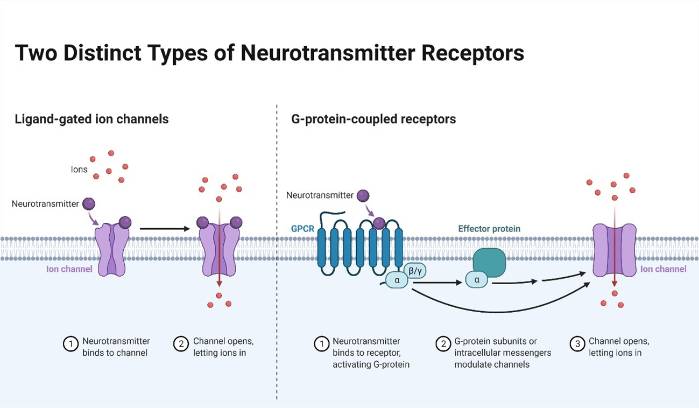

RECEPTORES DE ÁCIDO GAMMA-AMINOBUTÍRICO.

Los receptores GABA son un objetivo farmacológico considerado como importante en la epilepsia. Hay varios genes que codifican las subunidades del receptor GABA con mutaciones ligadas a la epilepsia. Como en otros recetores, se han identificado mutaciones de gravedad muy variable en cualquiera de los receptores GABRA1-3. Desde pacientes con crisis de ausencia y febriles, hasta pacientes con encefalopatía epiléptica.

Receptor GABA

RECEPTORES NICOTÍNICOS DE ACETILCOLINA.

Estos receptores se distribuyen ampliamente en el cerebro y modulan la respuesta neuronal a muchos sistemas de neurotransmisores. Como curiosidad, el primer descubrimiento de una mutación causante directa de epilepsia, en 1995, fue la del gen de la subunidad CHRNA4 del receptor nicotínico de acetilcolina, asociado con la epilepsia hipermotora, relacionada con el sueño, autosómica dominante. Variantes de la subunidad CHRNA2 son conocidos por contribuir a las causas de la epilepsia infantil familiar benigna.

RECEPTORES DE GLUTAMATO.

Los receptores de glutamato son una familia de canales iónicos activados por ligandos y receptores metabotrópicos y median la mayor parte de la neurotransmisión excitadora en el SNC. El receptor de N-metil-D-aspartato (NMDAR) es un canal iónico que conduce un lento pero larga corriente de calcio hacia adentro en 2 eventos sinápticos simultáneos: postsinápticos despolarización de la membrana y unión del glutamato. Los genes que codifican las subunidades de NMDAR implicadas en epilepsia incluyen GRIN1, GRIN2A y GRIN2B. Como ejemplos, las mutaciones en GRIN1 un retraso profundo del desarrollo, discapacidad intelectual grave y epilepsia fármacorresistente. Se han detectado mutaciones en GRIN2A que codifican la subunidad GluN2A en pacientes que muestran retraso en el desarrollo y diversos tipos de crisis13.

Receptor NMDA

SYNGAP1 y STXBP1

Mutaciones en genes que codifican proteínas críticas para la formación y el mantenimiento de la sinapsis y la función están emergiendo como una causa importante de epilepsia. Las proteínas codificadas por tales genes se encuentran tanto en el espacio presináptico como en el postsináptico. SYNGAP1 (postsináptico) y STXBP1 (presináptico) son dos genes bien establecidos en la epilepsia que codifican proteínas sinápticas. Curiosamente, el tipo de crisis más común en individuos con mutaciones SYNGAP1 son ausencias mioclónicas, a veces sutiles y breves, que se puede inducir masticando14. La mayoría de las mutaciones de STXBP1 producen síndromes epilépticos muy graves de debut precoz (menos de un año de vida)15.

mTORopatías

La vía mTOR es una importantísima vía reguladora del crecimiento, migración, proliferación y metabolismo celular. La más importante es la relacionada con la esclerosis tuberosa (genes TSC1 / TSC2), que ameritaría capítulo aparte.

Algunos genes asociados a la vía mTOR se han asociado a epilepsia debida a displasia cortical focal, pero se deben a mutaciones somáticas. Se denomina mutación somática, en genética, a aquella mutación que afecta a las células somáticas del individuo. Como consecuencia aparecen individuos mosaico que poseen dos líneas celulares diferentes con distinto genotipo. Una vez que una célula sufre una mutación, todas las células que derivan de ella por divisiones mitóticas heredarán la mutación. Las mutaciones que afectan solamente a las células de la línea somática no se transmiten a la siguiente generación. Estos genes incluyen a DEPDC5, NPRL2/NPRL3, activando la vía mTOR y conformando localmente un heterogéneo grupo de células gliales y neuronales malformadas de alto potencial epileptógeno.

Vías involucradas en el crecimiento celular, supervivencia celular, formación de vasos sanguíneos y migración celular. mTOR es la vía central.

- 202214ene

CANALES DE IONES Y EPILEPSIA. EPILEPSIAS GENÉTICAS (I).

En ausencia de una causa adquirida, la presencia de crisis epilépticas recurrentes espontáneas o epilepsia de causa desconocida suscita una fuerte sospecha de una anomalía genética subyacente. Se ha propuesto que las causas genéticas explican para al menos el 30% de las epilepsias1. Las mutaciones genéticas con un fenotipo primario de epilepsia incluyen aquellas que involucran iones canales, proteínas sinápticas y de señalización, y otras moléculas. Con una rápida evolución sofisticación en las pruebas genéticas y una mayor disponibilidad, la lista de anomalías genéticas con un fenotipo de epilepsia primaria está creciendo.

CANALES DE IONES

CANALES DE IONESCanales de sodio.

La mayoría de las epilepsias genéticas están asociadas con mutaciones en genes que codifican subunidades de Canales iónicos activados por voltaje, particularmente en canales de sodio activados por voltaje, fundamentales para el inicio y la propagación de los potenciales de acción y su localización es crucial para una función neuronal óptima2. Por ejemplo, las mutaciones en el gen SCN1A que codifica la subunidad a Nav1.1 pueden producir un síndrome de Dravet (el 80% de éstos), que cursa con epilepsia, a menudo grave y discapacidad cognitiva. Mutaciones en otros genes del sodio (SCN2A, SCN3A, SCN8A, SCN9A, etcétera) producen síndromes epilépticos de diversa índole. Curiosamente, las crisis epilépticas en pacientes con algunos tipos de mutaciones en el gen SCN2A, a menudo desaparecen a los 18-24 meses de edad3.

Canales de potasio.

El deterioro de las funciones repolarizantes de los canales de potasio puede conducir a una descarga neuronal hiperexcitable y sincrónica. Se han identificado mutaciones de los genes de los canales de potasio en la epilepsia, que incluyen KCNA2, KCNB1 y muchos otros. Por ejemplo, las variantes del gen KCNA2 que codifican Kv1.2 pueden causar encefalopatía epiléptica con ataxia y temblores4. La gravedad de los síndromes epilépticos es extremadamente variables. Las mutaciones en los canales Kv7.2 codificados por KCNQ2 se pueden asociar con convulsiones neonatales familiares o con encefalopatías epilépticas graves, según la mutación que albergue. Otros genes parecen menos variables a su afectación, como el síndrome de Temple Baraitser, por mutaciones en KCNH15,6.

Otros canales.

Otros canales importantes son los canales del cloro. Ciertas variantes de CLCN2 se asocian con mutaciones de SCN1A en pacientes con síndrome de Dravet y encefalopatía epiléptica infantil temprana, lo que sugiere un posible papel de CLCN2 como modificador de genes7. El cotransportador de cloruro de potasio (SLC12A5), puede producir una encefalopatía epiléptica de la primera infancia con convulsiones migratorias focales o incluso una epilepsia generalizada idiopática en mutaciones de SLC12A58. Los canales de calcio dependientes de voltaje conducen una corriente de calcio hacia el interior de la célula y contribuyen a una mayor excitabilidad neuronal. Variantes del gen CACNA1A pueden conducir a una función alterada de Cav2.1 que se asocie con una epilepsia con ausencias leve hasta una encefalopatía devastadora con accidentes cerebrovasculares isquémicos en la lactancia9.

En el otro capítulo nos proponemos hablar de los receptores metabotrópicos (que modulan la respuesta neuronal a muchos sistemas de neurotransmisores y no son canales iónicos "directos" como los receptores de ácido gamma-aminobutírico, los receptores nicotínicos de acetilcolina o los de glutamato, así como de genes que codifican proteínas sinápticas, encargadas de formar y mantener la sinapsis adecuadamente como SYNGAP1 o STXBP1.

0 comentarios

0 comentarios - 202121dic

Epilepsia: ¿Es importante realizar test genéticos?

El conocimiento de los mecanismos genéticos de la epilepsia ha evolucionado velozmente, especialmente en el último lustro. El abaratamiento de los test genéticos realmente útiles para el diagnóstico causal de las epilepsias, y su clara utilidad e importante rendimiento, está suponiendo una evolución exponencial en la detección de las causas subyacentes a muchos tipos de epilepsia y por ende, una mejoría en el tratamiento de las mismas a corto plazo.

Cada vez hay pacientes con un diagnóstico genético preciso de su epilepsia. La capacidad para identificar una causa genética, de hecho, es tan extraordinaria, que ha superado en ocasiones la capacidad para dirigir un tratamiento específico, pero poco a poco la lista de trastornos que recibirán una terapéutica específica continuará creciendo gracias a la precisión del diagnóstico.

Muchos padres preguntan en consulta: ¿Y de qué sirve saber la causa exacta por la que mi hijo convulsiona’ ¿Se puede hacer algo? La respuesta es que "tal vez" y que es tal vez se irá acercando en los años venideros al "sí".

¿Por qué "tal vez"? Porque a pesar de la explosión del descubrimiento de un gran número de genes asociados con la epilepsia, buena parte de ellas permanece sin resolver (incluidas muchas de las epilepsias más frecuentes, en parte, porque suelen ser más benignas y menos propensas a recibir fondos de investigación). Sin embargo, la investigación del papel de los factores multifactoriales o poligenéticos y la epigenética, así como una mayor comprensión de la variedad de manifestaciones clínicas y el papel de los genes de la epilepsia, a medida que vayamos conociendo más y más, resultará en una medicina de precisión, donde el diagnóstico genético se puede utilizar para elegir el tratamiento más adecuado, o, quien sabe, curar la epilepsia del paciente investigado.

El uso clínico de las pruebas genéticas puede llevar a los pacientes y sus familias al final de una «odisea diagnóstica» mediante la identificación de un diagnóstico preciso, a veces con el potencial de una terapia dirigida o racional para las crisis y las enfermedades asociadas conocidas.

No podemos obviar que YA podemos realizar un tratamiento relativamente específico cuando detectamos una mutación causal en una epilepsia. Algunos ejemplos: Evitar determinados fármacos en determinadas mutaciones genéticas. Usar la dieta cetógena como una opción primaria en ciertas causas de epilepsia. Evitar o, al revés, promover un fármaco según el hallazgo, como es el caso de la carbamazepina o la fenitoína, según el hallazgo encontrado. Usar sustancias poco habituales en el manejo estándar de los síndromes epilépticos como el Inositol, la Piridoxina, el Piridoxal-5-fosfato, la retigabina, la quinidina, la memantina, el everólimus o la uridina, cuando el descubrimiento del gen implicado en la epilepsia nos "dicta" el uso de tales tratamientos infrecuentes.

Solo por esto, aunque actualmente, el conocimiento de la causa exacta de un síndrome epiléptico, no garantice de cura, o incluso, una mejoría (¿Acaso alguna prueba diagnóstica "clásica" garantiza tal cosa?), merece la pena saber a qué se debe exactamente la epilepsia que padece nuestro hijo, porque, quien sabe, quizás esté en el grupo del tratamiento dirigido, o pueda estarlo dentro de muy poco tiempo. SI no se mira, no se sabe, si no se sabe, perdemos una oportunidad.

Blog sobre los temas relacionados con la neuropedciatría: déficit de atención, hiperactividad, epilepsia, cefaleas, tics, encefalitis, problemas escolares, etc.

2.025

2.025  Diciembre

Diciembre

Noviembre

Noviembre

Octubre

Octubre - La niebla del diagnóstico: por qué el cannabis complica el TDAH y la psicosis juvenil de formas inesperadas

- Cómo influye el uso de cannabis en la adolescencia sobre la maduración del cerebro y las capacidades cognitivas

- Efectos del cannabis en la salud física del adolescente

- TDAH y emociones fuera de control: entender la desregulación emocional como un síntoma central del trastorno

- Vértigo en niños: ¡calma, padres! Entendiendo los mareos de nuestros pequeños

Septiembre

Septiembre

Agosto

Agosto

Julio

Julio

Junio

Junio

Mayo

Mayo

Abril

Abril

Marzo

Marzo

Enero

Enero

2.024

2.024

2.023

2.023

2.022

2.022

2.021

2.021

2.020

2.020

2.019

2.019

2.018

2.018  Diciembre

Diciembre

Noviembre

Noviembre

Octubre

Octubre

Julio

Julio

Mayo

Mayo

Abril

Abril

Febrero

Febrero - Recomendaciones generales y específicas para el trastorno por déficit de atención/hiperactividad -TDAH- (III). Recomendaciones específicas.

- El Dr. Daniel Martín Fernández-Mayoralas ganador del “Concurso de Casos Clínicos sobre el abordaje farmacológico de pacientes con TDAH" organizado por el Grupo Saned

Enero

Enero

2.017

2.017

2.016

2.016

- El Trastorno por Déficit de Atención / Hiperactividad (TDAH) en adultos: realidades clínicas clave más allá del estereotipo

- La permanencia del objeto: cómo descubren los bebés que el mundo sigue existiendo

- No es (solo) TDAH: la clave oculta tras la montaña rusa emocional

- TDAH en la adolescencia: el reto de cumplir BIEN el tratamiento farmacológico

- La niebla del diagnóstico: por qué el cannabis complica el TDAH y la psicosis juvenil de formas inesperadas

La finalidad de este blog es proporcionar información de salud que, en ningún caso sustituye la consulta con su médico. Este blog está sujeto a moderación, de manera que se excluyen de él los comentarios ofensivos, publicitarios, o que no se consideren oportunos en relación con el tema que trata cada uno de los artículos.

Quirónsalud no se hace responsable de los contenidos, opiniones e imágenes que aparezcan en los "blogs". En cualquier caso, si Quirónsalud es informado de que existe cualquier contenido inapropiado o ilícito, procederá a su eliminación de forma inmediata.

Los textos, artículos y contenidos de este BLOG están sujetos y protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, disponiendo Quirónsalud de los permisos necesarios para la utilización de las imágenes, fotografías, textos, diseños, animaciones y demás contenido o elementos del blog. El acceso y utilización de este Blog no confiere al Visitante ningún tipo de licencia o derecho de uso o explotación alguno, por lo que el uso, reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad similar o análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización por escrito de Quirónsalud.

Quirónsalud se reserva la facultad de retirar o suspender temporal o definitivamente, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, el acceso al Blog y/o a los contenidos del mismo a aquellos Visitantes, internautas o usuarios de internet que incumplan lo establecido en el presente Aviso, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones contra los mismos que procedan conforme a la Ley y al Derecho.